Table of Contents

- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2025

- Panorama +

- Conflicto: la ley del más fuerte +

- Democracia: regresión y resiliencia +

- Economía: la era de la precariedad y la desigualdad +

- Clima y medio ambiente: el rumbo equivocado +

- Tecnología: los peligros humanos del poder digital +

- Luchas de género: reacción, resistencia y perseverancia +

- Derechos migrantes: humanidad versus hostilidad +

- Naciones Unidas: la gobernanza mundial en crisis +

- Sociedad civil: la lucha continúa +

- Agradecimientos +

- Descargar el informe +

- La falta de fondos suficientes impide que se materialicen los compromisos climáticos y ambientales.

- La sociedad civil está consiguiendo victorias en materia climática y ambiental a través de diversas estrategias, entre las que se destaca el litigio estratégico que establece precedentes legales para la acción climática.

- En todo el mundo, quienes defienden el medio ambiente enfrentan peligros crecientes, que van desde la criminalización de la protesta pacífica hasta la detención arbitraria y la violencia.

El mundo arde mientras los ricos se enriquecen y los beneficios de los combustibles fósiles se disparan. Además de las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles por la invasión rusa, en las últimas cinco décadas, el sector petrolero y gasístico ha obtenido una media de 2.800 millones de dólares de beneficios al día. Sin embargo, en la actualidad las empresas están reduciendo sus inversiones en energías renovables y planificando nuevos proyectos extractivos, al tiempo que utilizan sus abultadas cuentas bancarias para presionar en contra de las medidas que podrían frenar sus actividades.

El 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, en gran parte como consecuencia del modelo económico impulsado por los combustibles fósiles. También fue el primero en el que las temperaturas superaron los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, el límite fijado en el Acuerdo de París de 2015 para evitar las peores consecuencias del cambio climático. El año estuvo plagado de olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, y, actualmente, ya a sea por la inflación provocada por el cambio climático o por el aumento de las migraciones, las repercusiones se están haciendo sentir en el día a día.

Aun así, los esfuerzos son muy escasos. Las empresas de combustibles fósiles continúan con su negocio mortífero, mientras que los gobiernos de los países del norte global, que históricamente han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero, están descafeinando los programas climáticos a medida que ganan influencia los políticos de derecha, que suelen oponerse a la lucha contra el cambio climático. Además, no están aportando los fondos suficientes para ayudar a los países del sur a adaptarse. Asimismo, la ambición teórica de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica contrasta con su escaso impacto en cumbres como la COP29 y la lentitud en el progreso de otros tratados, como el de plásticos.

La sociedad civil está haciendo todo lo que puede para que se tomen medidas que estén a la altura de la crisis climática y ambiental, y lo está logrando gracias a una combinación de tácticas que incluyen movilización, incidencia y litigio. Pero en muchos países experimenta ataques, particularmente la criminalización de manifestantes pacíficos y actos de violencia contra el activismo.

El 2024 fue un año decepcionante para los procesos internacionales que en teoría deben preservar el clima y la biodiversidad. En diciembre se celebró la COP29, la última cumbre sobre el clima y la primera centrada en la financiación. Por una cuestión práctica y de justicia, los países del sur global quieren que las economías más poderosas, las más beneficiadas por las industrias causantes de la mayor parte del cambio climático, ayuden a financiar la adaptación a los impactos climáticos y los costos de una transición hacia economías bajas en emisiones de carbono, como alternativa a la búsqueda de un desarrollo impulsado por los combustibles fósiles. Se calcula que hacen falta 1,3 billones de dólares al año, sin embargo, los países del norte global únicamente acordaron 3.000 millones de dólares anuales. Estos recursos serán insuficientes para frenar el aumento de las temperaturas y harán que los países que menos han contribuido al cambio climático sean los más vulnerables.

Jóvenes activistas protestan durante la cumbre sobre el cambio climático COP29 en Bakú, Azerbaiyán, 22 de noviembre de 2024. Foto de Murad Sezer/Reuters vía Gallo Images.

Por segundo año consecutivo, la cumbre se celebró en un Estado petrolero, Azerbaiyán, y por tercer año consecutivo en un país con un espacio cívico cerrado. Antes del encuentro, el gobierno intensificó su represión sistemática de la sociedad civil, y, ya durante la reunión, se comportó como si se tratará de un acto de relaciones públicas, no mostró un liderazgo firme y permitió que primaran los intereses de los Estados poderosos. Todo esto desembocó en propuestas de financiación insuficientes, y gracias a petroestados represivos como Arabia Saudita tampoco se avanzó en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. De todas maneras, con las voces de la sociedad civil silenciadas y la presencia de al menos 1.773 grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, el fracaso estaba prácticamente asegurado.

De igual manera, la COP16 sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Colombia en octubre, también se centró en la financiación y tampoco estuvo a la altura de las esperanzas de la sociedad civil. Se esperaba alcanzar un acuerdo para financiar el Marco Global de Biodiversidad, acordado en 2022, para que el 30% de la superficie terrestre y marina sean áreas protegidas en 2030, un objetivo histórico. Desafortunadamente, no hubo acuerdo. Los países del norte global se negaron a crear un nuevo fondo para financiar los 30.000 millones de dólares que se necesitan y la cuestión quedó aplazada hasta próximas reuniones previstas para este año. Mientras tanto, más de la mitad de los países aún no han diseñado planes para cumplir con los objetivos del Marco de Global de Biodiversidad.

Pese a todo esto, la COP16 logró algunos avances en otros frentes. Se llegó a un acuerdo sobre la utilización de los datos genéticos, muchos de los cuales proceden de países del sur global y son cada vez más usados por empresas. El convenio establece que, cuando utilicen estos datos, las empresas deberán contribuir a un nuevo fondo; sin embargo, la adhesión al acuerdo es voluntaria.

La COP16 también abrió nuevos caminos con la creación de un organismo que representará a los pueblos indígenas y las comunidades locales en las negociaciones, una innovación que otros procesos internacionales deberían imitar. Este nuevo órgano podría ayudar a contrarrestar la influencia de los grupos de presión empresariales, cuya presencia en la COP16 fue numerosa: 1.261 representantes del sector privado, muchos de ellos de empresas de combustibles fósiles, asistieron a la cumbre con el fin de influir en sus procedimientos.

Asimismo, las negociaciones para elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos también ha sido una experiencia frustrante para la sociedad civil. La quinta ronda de negociaciones se celebró en Busan, Corea del Sur, pero concluyó en diciembre sin que se llegara a ningún acuerdo, pese a que se había previsto que el tratado estaría listo para entonces.

Existe una clara división entre los Estados que abogan por un tratado ambicioso y aquellos que buscan limitar su alcance, a menudo las economías dependientes del gas y del petróleo. La sociedad civil y los Estados que quieren un pacto estricto reconocen los efectos devastadores de la contaminación por plásticos y la necesidad de reducir su producción; y los que quieren uno laxo se centran únicamente en la gestión de residuos, a pesar de la limitada eficacia del reciclaje.

A pesar de que la industria del petróleo y el gas lucha con uñas y dientes contra la acción climática, ve en los plásticos su último recurso, ya que se fabrican con productos químicos derivados de combustibles fósiles. Una vez más, el sector contó con una fuerte presencia, con la cifra récord de 220 representantes de la industria petroquímica inscritos, varios de ellos como miembros de delegaciones estatales.

En este contexto, la sociedad civil funciona como un contrapeso vital a las voces de la industria y ha mantenido una presencia constante, combinando investigación científica, campañas de sensibilización, acción directa e incidencia estratégica en las políticas públicas. La sociedad civil considera que se ha evitado un acuerdo precipitado e insuficiente, y la presión para lograr un tratado ambicioso continuará.

Más allá de las cumbres internacionales, la sociedad civil sigue trabajando en todos los frentes. En abril, obtuvo una victoria histórica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sentó un precedente para 46 Estados europeos. KlimaSeniorinnen Schweiz ganó la querella que había iniciado contra el gobierno suizo, al que acusó de vulnerar su derecho a la intimidad y la vida familiar por no esforzarse lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La sociedad civil también defiende la biodiversidad y lucha contra la degradación del medio ambiente desde los tribunales. En abril, la sociedad civil ganó un juicio en Italia contra la contaminación del agua potable causada por la producción intensiva de avellanas. Este logro supuso la tercera victoria en una serie de batallas judiciales.

Activistas protestan contra el proyecto del Oleoducto de Petróleo Crudo de África Oriental en Kampala, Uganda, 26 de agosto de 2024. Foto de Badru Katumba/AFP vía Getty Images.

Los recientes litigios iniciados en Italia estuvieron liderados por la organización ClientEarth, que también ha iniciado una causa contra una nueva planta de plásticos de grandes dimensiones en Bélgica. Otras 15 organizaciones colaboran con ella para impedir que el gigante químico INEOS construya una planta en Amberes. Gracias a esta acción legal, INEOS se ha visto obligado a reducir sus planes.

Históricamente, la mayoría de los litigios para proteger el medio ambiente y luchas contra el cambio climático se han desarrollado en los países del norte global. No obstante, la sociedad civil del sur global también está optando por esta vía y ya ha presentado demandas en 55 países. Por ejemplo, en agosto, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur dictaminó que la falta de objetivos para la reducción de emisiones viola los derechos constitucionales de la juventud y ordenó al gobierno que modificara la legislación. En abril, el Tribunal Supremo de la India determinó que el derecho a no sufrir los efectos nocivos del cambio climático es un derecho fundamental. En julio, un tribunal de Ecuador emitió otra sentencia pionera cuando, basándose en el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, reconoció los derechos del río Machángara y ordenó a las autoridades que lo limpiaran.

La labor de incidencia también está logrando resultados significativos. En octubre, activistas contra el cambio climático de la RDC consiguieron que se suspendiera una polémica subasta de licencias petroleras y gasísticas que amenazaba dos depósitos de carbono vitales. Actualmente están presionando para que se cancele definitivamente este tipo de subastas.

El activismo se está centrando en las instituciones que mediante patrocinios y asociaciones prestan su credibilidad e imagen pública positiva a empresas que contribuyen al deterioro del medio ambiente y al agravamiento del cambio climático. En julio, tras una campaña de ocho años, el Museo de la Ciencia del Reino Unido decidió poner fin a su acuerdo con el gigante petrolero estatal noruego Equinor. Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, casi todas las instituciones culturales más importantes del Reino Unido han dejado de aceptar el patrocinio de empresas del sector de los combustibles fósiles.

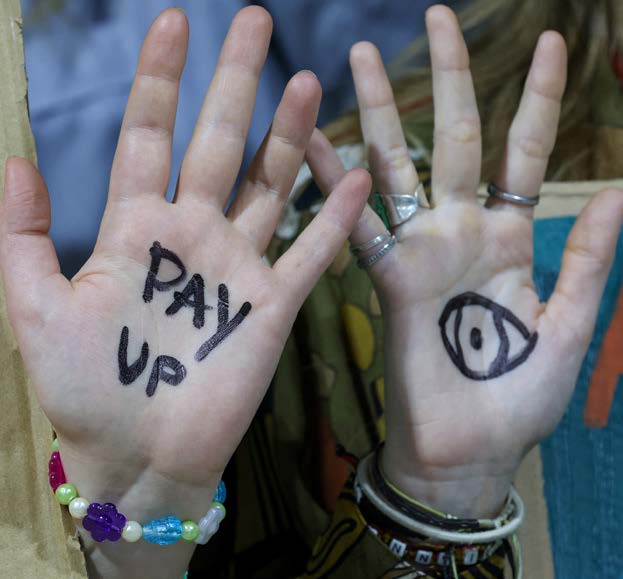

La protesta sigue siendo fundamental para mantener la presión para conseguir acción contra el cambio climático. Sin embargo, en muchos países las autoridades están criminalizando acciones que solían ser consideradas formas legítimas de protesta. En un contexto mundial marcado por las restricciones del espacio cívico, el activismo contra el cambio climático y las personas defensoras de derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas se encuentran entre los grupos más perseguidos.

Quienes trabajan por los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del territorio están expuestos a la violencia y corren incluso el riesgo de perder la vida. Según Global Witness, 196 personas fueron asesinadas en 2023 por defender estos derechos. Con 79 homicidios, Colombia se posicionó como el país más peligroso; casi la mitad de las víctimas eran activistas indígenas. A menudo, los Estados y las empresas consideran a los pueblos indígenas como un obstáculo para sus actividades extractivas y no es raro que grupos delictivos vinculados a intereses empresariales estén implicados en casos de violencia y homicidios. De hecho, de las más de 2.000 personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra asesinadas desde 2012, alrededor de un tercio eran indígenas. Al igual que en Colombia, las amenazas también son elevadas en países como Brasil, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Funeral del líder ecologista Juan López, asesinado a tiros por su activismo contra la minería, en Tocoa, Honduras, 16 de septiembre de 2024. Foto de Orlando Sierra/AFP vía Getty Images.

La violencia por parte de las fuerzas de seguridad y las detenciones y encarcelamientos masivos, especialmente de manifestantes, también se están normalizando. En los Países Bajos, las autoridades detuvieron a miles de personas por participar en protestas multitudinarias en carreteras para exigir al gobierno que cumpliera con su promesa y pusiera fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. En Francia, en junio de 2024, la policía empleó la violencia y granadas aturdidoras durante una manifestación contra la construcción de una autopista, y en agosto prohibió otra protesta. Ese mismo año, en Australia, las autoridades detuvieron a activistas que se oponían a la construcción de una enorme planta de carbón y a un proyecto gasístico.

En Uganda, los activistas que se oponen al ambicioso oleoducto de África Oriental siguen sufriendo la represión del Estado. En mayo y junio, 11 activistas que participaban en una campaña contra el proyecto fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades y han sido sometidos a presiones y actos de intimidación para que abandonen su activismo.

En Camboya, los activistas del grupo Madre Naturaleza han pagado un alto precio por su oposición a los poderosos intereses políticos y económicos que buscan explotar el medio ambiente. En julio, diez jóvenes activistas del grupo que habían documentado la contaminación de varios ríos fueron condenados a largas penas de cárcel.

En Serbia, el gobierno, cada vez más autoritario, reprimió las protestas contra la explotación de yacimientos de litio, un material usado en las baterías de los vehículos eléctricos, pero cuya extracción es muy contaminante. En 2022, la sociedad civil cosechó una victoria cuando consiguió detener la concesión de licencias; sin embargo, la decisión fue anulada en 2024. El presidente difamó a los manifestantes que se oponían a la reanudación de la minería, y las autoridades los encarcelaron por bloquear vías de tren.

Recientemente, países como el Reino Unido han modificado las leyes sobre las manifestaciones con el fin de ampliar el abanico de delitos, agravar las penas y reforzar los poderes de la policía. En julio, cinco activistas de Just Stop Oil fueron condenados a penas extremadamente largas, de hasta cinco años, simplemente por planificar el bloqueo de una autopista. Actualmente, el número de manifestantes ecologistas que son detenidos en suelo británico es tres veces superior a la media mundial.

El gobierno de derecha de Italia está estableciendo nuevas restricciones. En enero, el Parlamento aprobó una ley sobre los llamados “ecovándalos”, en respuesta a los actos de sensibilización con gran repercusión mediática que se llevaron a cabo en monumentos y espacios culturales. La nueva normativa prevé penas de hasta cinco años de prisión y actualmente se está preparando otra ley represiva que establece penas de hasta dos años por el bloqueo de carreteras.

Incluso en condiciones adversas se pueden cambiar las cosas. No tenemos que olvidar que, para los millones de personas expuestas a las consecuencias del cambio climático, cada décima de grado cuenta. En este ámbito, en el 2024 se consiguieron varios logros importantes. En septiembre, por ejemplo, el Reino Unido cerró su última central eléctrica de carbón; solo una década antes, alrededor del 30% de la electricidad que consumía el país procedía del carbón. Este caso demostró el potencial de la incidencia persistente de la sociedad civil.

En la UE se produjo un gran avance en julio con la adopción de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La nueva norma obliga a las grandes empresas a alinearse con el Acuerdo de París con el objetivo de combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Dentro de este nuevo marco, los tribunales europeos tendrán nuevas competencias para exigir responsabilidades a las empresas y podrán imponerles multas cuantiosas en caso de infracción. Además, en algunos casos, los grupos de la sociedad civil podrán demandar a las empresas.

Frente a la oposición de los partidos de derecha, la sociedad civil desempeñó un papel importante en la campaña a favor de la directiva, colaborando con la Presidencia de la UE y los Estados que apoyaban la medida y acercándose a las grandes empresas para animarlas a participar. Pese a todo esto, al final la directiva se aplicará a un número menor de empresas de lo previsto, ya que hubo que hacer algunas concesiones para sacar el texto adelante. Y ahora, el giro a la derecha y la pérdida de escaños de los partidos ecologistas en el Parlamento Europeo podrían ralentizar los avances. Por ello, corresponde a la sociedad civil mantener la presión y vigilar que las empresas cumplan la ley.

En mayo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar marcó un nuevo hito con su primera sentencia relacionada con el clima. El órgano judicial determinó que los gases de efecto invernadero absorbidos por los océanos constituyen una forma de contaminación marina. Por consiguiente, los Estados tendrán que actuar para controlar y reducir sus emisiones. El dictamen del Tribunal sienta un importante precedente porque establece que las obligaciones de los Estados no se limitan al Acuerdo de París.

La sentencia podría servir de base para otros procesos internacionales que pretendan elevar el listón para los Estados. En diciembre, la CIJ comenzó la vista de un caso presentado por un grupo de Estados insulares del Pacífico que solicitan un dictamen consultivo sobre cómo deben actuar los Estados para combatir el cambio climático y asistir a los países que sufren sus peores consecuencias. La idea de acudir a los tribunales vino de la sociedad civil en 2019, cuando grupos de estudiantes de ocho países crearon la red Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático para instar a sus líderes nacionales a llevar el asunto ante la CIJ. El tribunal ya ha escuchado los argumentos de más de un centenar de Estados y organizaciones. Una sentencia positiva podría sentar las bases para una norma ambiciosa que permitiría a la sociedad civil exigir responsabilidades a los Estados.

También se están tomando medidas similares a nivel regional. En 2023, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un dictamen consultivo sobre sus deberes y obligaciones en cuanto a la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. El elevado interés que suscitó la iniciativa quedó patente en las audiencias públicas de 2024, en las que más de 220 grupos de la sociedad civil presentaron sus alegatos. Está previsto que el tribunal emita su dictamen en 2025.

El regreso de Trump deja entrever un camino sembrado de obstáculos. El mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero de la historia y principal extractor de combustibles fósiles de la actualidad ha anunciado que volverá a retirarse del Acuerdo de París, ha hecho trizas las políticas de energías renovables y ha facilitado las labores de prospección en busca de más combustibles fósiles. Frente a estas decisiones, otras naciones industrializadas deben liderar la respuesta contra el cambio climático y, en Estados Unidos, los gobiernos de los estados más progresistas deben hacer todo lo posible para reducir las emisiones.

Aun así, hará falta un cambio radical en materia de financiación. Si ya es difícil alcanzar acuerdos internacionales sobre el clima y el medio ambiente, financiarlos lo es todavía más. Por eso hay que ser ambiciosos en 2025. Las cifras pueden parecer descomunales, pero en términos globales son ínfimas. Los 1,3 billones de dólares necesarios para combatir el cambio climático representan menos del 1% del PIB mundial y un porcentaje mucho menor que el del gasto militar. Esta cantidad también es mucho menor que lo que costará hacer frente a los daños causados por un cambio climático descontrolado.

Para promover compromisos más ambiciosos y garantizar su seguimiento, también es necesario reformar el funcionamiento de las cumbres, de modo que los Estados que realmente estén comprometidos con la lucha contra el cambio climático sean los que las acojan y lideren, que la sociedad civil pueda participar plenamente y que los grupos de presión de los combustibles fósiles queden excluidos. La sociedad civil seguirá presionando para que se introduzcan mejoras en la COP30 que se celebrará en Brasil el próximo noviembre.

Antes de la cumbre, los Estados deben presentar nuevos planes diseñados a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Puede que sea la última oportunidad para lograr que las temperaturas aumenten menos de 1,5 grados. La sociedad civil está presionando para que estos planes muestren la ambición necesaria y para que se movilicen fondos suficientes.

Sin la presión de la sociedad civil, no habrá avances. Los Estados y las empresas deben cesar sus ataques contra activistas y organizaciones ambientalistas y de lucha contra el cambio climático. Deben dejar que la sociedad civil desempeñe su rol crucial en la respuesta a la crisis.