Table of Contents

- INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2025

- Panorama +

- Conflicto: la ley del más fuerte +

- Democracia: regresión y resiliencia +

- Economía: la era de la precariedad y la desigualdad +

- Clima y medio ambiente: el rumbo equivocado +

- Tecnología: los peligros humanos del poder digital +

- Luchas de género: reacción, resistencia y perseverancia +

- Derechos migrantes: humanidad versus hostilidad +

- Naciones Unidas: la gobernanza mundial en crisis +

- Sociedad civil: la lucha continúa +

- Agradecimientos +

- Descargar el informe +

- En numerosos conflictos se está violando sistemáticamente el derecho internacional, se ataca deliberadamente a la población civil y se cometen crímenes de guerra con impunidad.

- Mujeres y niños se llevan la peor parte en las zonas de conflicto, y las organizaciones lideradas por mujeres desempeñan un rol crucial pero no reconocido en la respuesta humanitaria y la construcción de la paz.

- Pese a enfrentar restricciones crecientes, la sociedad civil continúa trabajando para detener el envío de armas a perpetradores de abusos de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos y crear coaliciones a favor de la paz.

Los conflictos dejan cicatrices en el mundo. Cuando se publicó este informe, en Gaza se mantenía vigente un frágil y muy dudoso alto al fuego, y en Ucrania, bajo la presión del gobierno de Trump, podría producirse un cese de las hostilidades que satisfaría las ambiciones imperialistas de Rusia y sacrificaría la soberanía de Ucrania en el proceso. No obstante, aunque pasan desapercibidos, otros conflictos siguen causando estragos en países como Etiopía, Birmania, Sudán, República Democrática del Congo (RDC), dejando tras ellos muerte y destrucción de una escala inimaginable, desplazamientos masivos y secuelas traumáticas duraderas.

En todos estos conflictos no se está matando a civiles por accidente, sino de forma deliberada. Los profesionales del periodismo y el personal humanitario y de la sociedad civil son asesinados por defender derechos, documentar abusos y ayudar a la población civil. También se incumplen impunemente los principios del derecho internacional humanitario, establecidos desde hace mucho tiempo para proteger y minimizar el sufrimiento humano. Mientras tanto, las instituciones de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales parecen impotentes, y la ley del más fuerte se impone al derecho internacional.

En ningún lugar la devastación ha sido tan grande como en Gaza. Actualmente, el número de personas que han perdido la vida en los ataques de Israel asciende a por lo 48.291, la mayoría civiles, pero podrían ser muchos más. Al menos 1,9 millones de personas, el 90% de la población, se han visto desplazadas, y el 92% de las viviendas han quedado destruidas o muy dañadas. Unos 170 periodistas y al menos 320 trabajadores humanitarios han sido asesinados, muchos de ellos de manera deliberada. Las secuelas traumáticas perdurarán durante generaciones y no cabe duda de que las consecuencias de las decisiones genocidas de los dirigentes israelíes fomentarán una mayor inestabilidad y contribuirán a crear un clima de impunidad en todo el mundo.

Afortunadamente, el alto el fuego acordado en enero de 2025, con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, frenó la matanza, si bien fue violado en repetidas ocasiones, como cuando Israel volvió a bloquear el acceso humanitario. Cuando se escribió este informe, aún se desconocía si se respetarían la segunda y la tercera fases de la tregua, a saber, un alto el fuego permanente y la reconstrucción.

El acuerdo que finalmente aceptó Israel era muy similar al que Hamás acordó en mayo de 2024 y presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU mediante una resolución en junio, que Israel ignoró. La masacre fue una decisión política, ya que el acuerdo se podría haber firmado mucho antes y se podrían haber ahorrado muchas vidas. Fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien decidió castigar colectivamente a toda una población —un crimen de guerra— por las acciones de un grupo terrorista, sin realmente intentar limitar las consecuencias para la población civil. Si ya era impopular antes de los atentados del 7 de octubre y aún tiene juicios pendientes por corrupción, Netanyahu ha recibido nuevas críticas por el fracaso del vasto sistema de seguridad israelí. Aun así, la guerra ha mantenido unido a su gobierno y le ha permitido mantenerse en el poder.

El gobierno de Joe Biden ofreció cobertura diplomática y armas a Israel, pero el regreso de Trump hace ahora menos probable la consecución de una paz duradera. Trump parece concebir la reconstrucción de Gaza como un proyecto inmobiliario para construir una segunda Dubái tras un proceso de limpieza étnica de la población gazatí restante, a la que expulsará a otros países. Esta forma de pensar implica ideas sumamente contradictorias: por un lado, reconoce que la destrucción de Gaza requiere una reconstrucción completa y, por otro, rechaza la posibilidad de que un daño tan grande pueda constituir una prueba de crímenes contra los derechos humanos.

Israel también ha llevado la violencia a Cisjordania y ha segado vidas en el Líbano con sus bombardeos. Además, ha aprovechado el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, en diciembre, para invadir los territorios de los Altos del Golán que aún no ocupaba. Más recientemente, en febrero de 2025, lanzó otra campaña de bombardeos contra Siria.

A nivel nacional, en Israel la violencia ha ido acompañada de una represión constante. Desde el inicio de la actual fase del conflicto, el gobierno ha aprobado al menos 19 normas de excepción que restringen libertades fundamentales. Las autoridades israelíes han recurrido sistemáticamente a la violencia contra manifestantes y trabajadores de los medios que cubrían las protestas, y han sometido a ciudadanos palestinos de Israel a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluso por cargos de terrorismo.

En este aspecto, Israel tiene mucho en común con Rusia, cuyo Estado autoritario ha impuesto un aluvión de nuevas restricciones para reprimir el disenso interno durante su invasión a gran escala de Ucrania, al tiempo que difunde incesantemente un relato falso en el que Rusia es la víctima y no el agresor. De la misma manera, la población civil ucraniana también ha sido blanco sistemático de mortíferos ataques rusos contra hospitales, zonas residenciales y otras infraestructuras no militares.

Visitantes contemplan un cuadro que representa el sufrimiento de la guerra en una exposición de mujeres artistas palestinas en Deir Al-Balah, Gaza, 10 de diciembre de 2024. Foto de Saeed Jaras/Middle East Images/AFP vía Getty Images.

Las restricciones impuestas por Israel han tenido repercusión en todo el mundo. En al menos doce países europeos, las autoridades han prohibido las manifestaciones en solidaridad con Palestina y han difamado, agredido y detenido a muchos de los manifestantes. Alrededor del 10% de todas las violaciones del espacio cívico registradas por CIVICUS Monitor en 2024 estaban relacionadas con Israel, Palestina y las manifestaciones de solidaridad en todo el mundo.

En muchos campus estadounidenses, los estudiantes montaron campamentos de protesta por diversos motivos, entre ellos que cesen las inversiones en empresas vinculadas a Israel. En reacción, muchas instituciones prohibieron las acampadas, impusieron restricciones y suspendieron a estudiantes. Además, los estudiantes que protestaban fueron agredidos por las fuerzas de seguridad y acusados de antisemitismo, y a algunos les retiraron ofertas de trabajo tras participar en las acampadas.

Artistas de todo tipo también están documentando el sufrimiento y contando lo que sucede en Gaza. Aunque resulte difícil de creer, hay artistas gazatíes creando arte en medio de la destrucción, y personas creativas de todo el mundo están expresando su solidaridad. Sin embargo, también están sufriendo represalias por expresar su apoyo. Los están excluyendo de eventos, les están retirando premios y les están cancelando contratos. Todo esto puede fomentar la autocensura. De igual manera, quienes se manifiestan contra el genocidio en los medios de comunicación lo tienen cada día más difícil. Por un lado, las redes sociales censuran a quienes se solidarizan con Palestina y, por otro, se multiplican los discursos de odio. El derecho a hablar sobre Palestina pone a prueba el respeto de las libertades, y lamentablemente, demasiadas personas en posiciones de poder no están pasando la prueba.

La mayoría de las personas asesinadas por las fuerzas israelíes en Gaza han sido mujeres y niños. Es repugnante constatar que las mujeres y las niñas suelen ser las que se llevan la peor parte en los conflictos armados de todo el mundo. De hecho, el número de mujeres y niñas afectadas por los conflictos batió un récord, llegando a casi 612 millones.

En Sudán, ambos bandos de la brutal guerra civil están llevando a cabo una campaña de violencia sexual sistemática que incluye agresiones sexuales, secuestros y matrimonios forzados. También han aumentado los matrimonios infantiles y la explotación y el tráfico sexuales.

En situaciones de conflicto, las mujeres suelen ser las primeras en pasar hambre y a las niñas se les niega el acceso a la educación mucho más que a los niños. Las mujeres supervivientes tienen pocas esperanzas de que la justicia obligue a rendir cuentas a quienes les infligieron tanta crueldad.

Una mujer con una uña pintada con la bandera sudanesa sostiene un cartel en una protesta en Ginebra, Suiza, 14 de agosto de 2024. Foto de Fabrice Coffrini/AFP vía Getty Images.

Las mujeres no son sólo víctimas de los conflictos, sino también una parte vital, aunque poco reconocida, de la solución. En Sudán, las organizaciones locales de mujeres desafían innumerables peligros para brindar ayuda esencial, gestionar refugios, mantener clínicas en campos de refugiados y brindar apoyo psicosocial a sobrevivientes. También documentan y denuncian atrocidades y abusos de derechos humanos, lideran campañas de incidencia internacional y exigen que se haga justicia.

Las organizaciones dirigidas por mujeres deberían estar en primera línea de las iniciativas para la paz. Sin embargo, suelen quedar excluidas de los procesos para la consolidación de la paz. Está demostrado que los acuerdos de paz son más duraderos y se aplican de manera más efectiva cuando las mujeres participan en ellos. Pese a esto, como muestra el informe anual de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, actualmente solo el 9,6% de los negociadores de paz son mujeres.

Cualquier esfuerzo significativo para construir una paz duradera requiere la participación sustancial de las mujeres en todo el proceso. En Siria, el cambio de gobierno tras una larga guerra civil ofrece una oportunidad única, ya que el éxito del nuevo régimen podrá medirse por su capacidad para fomentar los derechos de las mujeres en los procesos de paz.

Existe el riesgo de que nos adentremos en una era dominada por la impunidad, ya que los responsables de los conflictos pueden evitar rendir cuentas con demasiada facilidad. Incluso cuando se produce un alto el fuego y cesan las hostilidades, es poco probable que los culpables de atrocidades perpetradas en masa se enfrenten a la justicia.

El corpus del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial se concibió para impedir que atrocidades como las cometidas por la Alemania nazi y sus aliados volvieran a repetirse y, en caso de que lo hicieran, garantizar que se castigara a los responsables. Sin embargo, el derecho internacional y las instituciones encargadas de aplicarlo están siendo puestos a prueba por conflictos en los que los agresores actúan con impunidad, mientras los Estados hacen cálculos hipócritas basados en alianzas políticas y no en principios jurídicos.

El Consejo de Seguridad ha demostrado ser tan ineficaz con Israel como lo ha sido con Rusia, en ambos casos debido al poder de veto de sus cinco miembros permanentes. Rusia ha impedido cualquier acción contra su flagrante violación del mandato del Consejo, mientras que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha bloqueado sistemáticamente cualquier acto de condena contra su ofensiva desde el inicio del bombardeo de Gaza. Si bien el Consejo de Seguridad ha emitido unas cuantas resoluciones descafeinadas, muy diluidas por los enfrentamientos diplomáticos, el gobierno israelí ha logrado ignorarlas con facilidad. A falta de medidas del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU ha emitido resoluciones, aunque sin mecanismos para garantizar su cumplimiento.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, al menos actuó con rapidez en enero de 2024, cuando dictó medidas provisionales urgentes en el marco de un caso presentado por Sudáfrica contra Israel por incumplir la Convención sobre el Genocidio. El tribunal consideró que existía un riesgo verosímil de que se estuviera cometiendo un genocidio y dio seis órdenes a Israel, entre ellas, “tomar todas las medidas a su alcance” para garantizar que sus fuerzas respeten la Convención sobre el Genocidio, facilitar el acceso de la ayuda humanitaria y poner fin a las incitaciones públicas al genocidio. Sin embargo, Israel se limitó a ignorarlas, como ya había hecho anteriormente cuando el tribunal emitió nuevas órdenes en marzo y mayo. Lo mismo hizo en julio, cuando la CIJ emitió un dictamen consultivo en otro caso, en el que concluyó que los asentamientos ilegales israelíes vulneran múltiples disposiciones del derecho internacional. Netanyahu arremetió contra la decisión, al tiempo que el Consejo de Seguridad no ha investigado el incumplimiento de las órdenes de la CIJ por parte de Israel.

Está claro que se está aplicando un doble rasero. Prueba de ello, es que varios Estados del norte global, que apoyaron la demanda presentada por Gambia contra Birmania por violar la Convención sobre el Genocidio, criticaron a Sudáfrica por presentar una demanda contra Israel.

También está la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, y que funciona como tribunal mundial de último recurso cuando la justicia nacional no actúa. En noviembre, la institución dictó órdenes de detención contra Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y tres dirigentes de Hamás ya fallecidos. La CPI halló motivos razonables para creer que Gallant y Netanyahu eran responsables del “crimen de guerra de usar el hambre como herramienta de guerra” y de “crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

Todo Estado que haya adoptado el Estatuto de Roma y reconoce la jurisdicción de la CPI tiene la obligación de detener a Netanyahu si visita su país. Sin embargo, varios Estados del norte global afirmaron que no lo detendrían o se desmarcaron de la decisión del tribunal. Como en el caso de Alemania, donde Friedrich Merz, probablemente el próximo canciller alemán, aseguró a Netanyahu que podría visitar el país sin temor a ser detenido. Las tornas han cambiado desde 2023, cuando la CPI emitió órdenes de detención contra Vladímir Putin y un socio suyo, y casi todos los Estados del norte global la apoyaron y exigieron justicia.

Mientras tanto, el Estado israelí ha puesto en marcha una vasta campaña de artimañas contra la CPI, entre ellas actos de piratería informática, vigilancia, difamación y amenazas. Netanyahu reaccionó a las órdenes de detención comparando al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, con un juez nazi. Una de las primeras medidas de Trump durante su segundo mandato fue imponer sanciones al personal de la CPI, como ya había hecho durante su primer mandato.

La CPI ha dejado claro que ser un aliado clave de una potencia del norte global no garantiza necesariamente la impunidad, y la respuesta ha sido reveladora. La idea de un orden internacional basado en normas no puede sostenerse si los Estados eligen cuándo aplicarlas en función de sus lealtades.

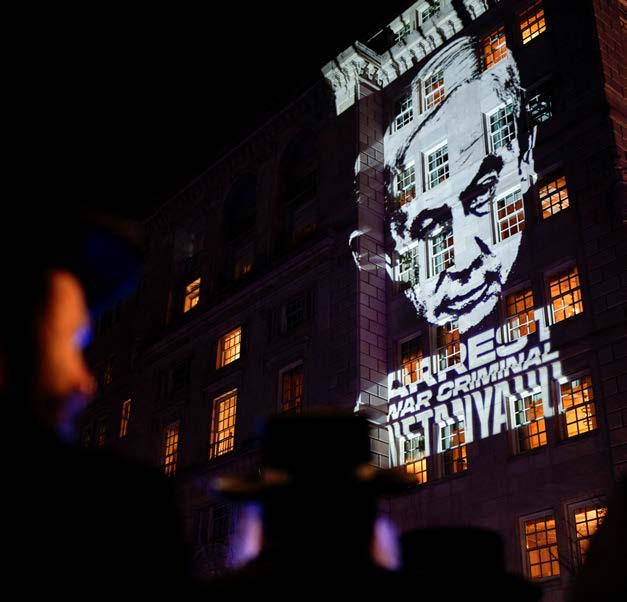

Una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto con una petición de su arresto son proyectadas en un edificio cercano a la Casa Blanca mientras éste se reúne con Donald Trump en Washington D. C., Estados Unidos, 4 de febrero de 2025. Foto de Kent Nishimura/Reuters vía Gallo Images.

Muchos Estados del norte global también se han mostrado dispuestos a creer las calumnias del gobierno israelí sobre la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que Israel busca desmantelar. Cancelaron o suspendieron la financiación basándose en afirmaciones del gobierno israelí que resultaron ser mayoritariamente infundadas, lo que causó un gran daño a la población.

Este patrón de disfuncionalidad y egoísmo manifiesto también se ha observado en otros conflictos. En Birmania, desde el golpe militar de 2021, se han sucedido los enfrentamientos durante más de cuatro años: las fuerzas opositoras a la junta controlan ahora la mayor parte del territorio y los militares están respondiendo con una represión brutal. Pese a esto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el principal organismo de la región, se mantiene al margen y sus Estados miembros con regímenes autoritarios se contentan con fingir que el plan presentado tras el golpe sigue siendo creíble, ignorando las alternativas propuestas por la sociedad civil y contribuyendo así a que las masacres continúen.

En todas partes, los intereses y las alianzas de los Estados están impidiendo el progreso. El régimen autoritario de Ruanda es la potencia detrás de las fuerzas rebeldes que se hicieron con el control la ciudad de Goma en la RDC en enero de 2025, pero muchos Estados del norte global están priorizando sus relaciones diplomáticas por sobre el reclamo de rendición de cuentas. El conflicto también continúa en algunas regiones de Etiopía, pero el gobierno ha aprovechado sus relaciones para limitar el escrutinio internacional, y la Unión Africana y la ONU por lo general han guardado silencio. Mientras tanto, la guerra civil hace estragos en Sudán, en parte porque Emiratos Árabes Unidos (EAU) apoya firmemente a las milicias que buscan remplazar al gobierno.

La sociedad civil pide que se respete el derecho internacional, que el sistema institucional internacional desempeñe su función y que los Estados dejen de lado sus intereses nacionales particulares. En este sentido, es prometedora la propuesta de un tratado para prevenir y castigar los crímenes contra la humanidad. En diciembre de 2024, la ONU adoptó una resolución para presentar un borrador final en 2029. El tratado obligaría a los Estados a cooperar para proteger a las víctimas y testigos de estos crímenes, y para procesar o extraditar a los sospechosos. No obstante, su adopción enfrenta una fuerte oposición, en particular por parte de Rusia, que obtuvo concesiones sobre la formulación de la resolución y los plazos antes de su adopción.

La sociedad civil ha desempeñado un papel clave en la defensa del tratado, instando a los gobiernos a respaldarlo y redactando y proponiendo artículos. A pesar de sus imperfecciones y limitaciones, el derecho internacional es la única alternativa a un mundo anárquico en el que los poderosos imponen su voluntad sin restricciones. Los Estados que apoyan un tratado sobre crímenes contra la humanidad deben colaborar con la sociedad civil para evitar que se retrase su adopción o que se quede vacío de contenido.

La sociedad civil también defiende el derecho internacional presionando para que se detengan los envíos de armas a Israel. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, fue concebido para impedir los envíos de armas que puedan dar lugar a violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Especialistas en derechos humanos de la ONU han pedido el cese inmediato de todas las exportaciones de armas a Israel, puesto que existe el riesgo de que su uso viole el derecho internacional humanitario. Estados como Bélgica, Canadá, España y Japón han suspendido sus envíos, pero muchos otros no lo han hecho.

En varios países europeos, la sociedad civil ha acudido a los tribunales para intentar frenar el suministro de armas, como en el caso de Alemania, el segundo mayor proveedor de armas a Israel después de Estados Unidos, así como en Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Un aspecto crucial es el suministro de piezas para los aviones de combate F-35, armamento clave en la ofensiva israelí contra la población civil.

En febrero de 2024, un tribunal de los Países Bajos ordenó al gobierno neerlandés que detuviera el suministro de todas esas piezas, ya que consideraba que existía un riesgo claro de que se violara el derecho internacional humanitario. El tribunal también rechazó la petición del gobierno de ignorar las pruebas presentadas por la sociedad civil. Pese a esto, el gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que anulara la sentencia.

Exiliados sudaneses denuncian la escalada de violencia y el rol de los Emiratos Árabes Unidos como proveedor de armas y municiones a las Fuerzas de Apoyo Rápido en una manifestación en Londres, Reino Unido, 21 de enero de 2024. Foto de Mark Kerrison/In Pictures vía Getty Images.

En Dinamarca, si bien el juicio sigue en curso, fue notable la rapidez con la que la ciudadanía respondió a la campaña de recolección de fondos para emprender la acción. Mientras tanto, en el Reino Unido, tras una intensa labor de incidencia de la sociedad civil, el gobierno anunció en septiembre una suspensión parcial de la venta de armas a Israel. Sin embargo, esta medida solo implicaba la cancelación de una treintena de los 350 permisos de exportación de armas y no incluía las piezas que se suministran a los países que ensamblan los F-35, pese a que el 15% de esas piezas proceden del Reino Unido. La legislación británica es clara en cuanto al cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas y la sociedad civil sigue emprendiendo acciones legales.

De manera más general, la sociedad civil trabaja para enfocar la atención pública en el mortífero comercio de las armas. El gasto militar mundial ha aumentado durante nueve años consecutivos hasta alcanzar los 2, 300 billones de dólares anuales, y el valor total de las importaciones y exportaciones de armas entre Estados se estima en al menos 138.000 millones de dólares. Estados Unidos es el mayor exportador de armas, seguido de Francia, Rusia, China y Alemania, que en conjunto son responsables de las tres cuartas partes de las exportaciones de armas.

Es probable que el gasto en armamento aumente. Por un lado, el gobierno de Trump está presionando a los miembros de la OTAN para que gasten más en defensa y, por otro, puede que el temor actual de los Estados europeos de perder el amparo de Estados Unidos en materia de defensa también los lleve a aumentar el presupuesto para sus propios sistemas de defensa. En este sentido, en febrero de 2025 el gobierno del Reino Unido anunció que incrementaría su gasto en defensa en detrimento de su presupuesto de ayuda exterior, priorizando así las armas por sobre el apoyo a las personas más vulnerables del mundo.

Hay múltiples conflictos, como los de Gaza, Birmania y Sudán, en los que está claro que los Estados suministran armas para usos que violan el derecho internacional. Por ejemplo, China, India y Rusia suministran armas a la junta homicida de Birmania, mientras que los Emiratos Árabes Unidos abastecen a las fuerzas rebeldes que están asesinando a civiles en Sudán. Aunque 116 países han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, su aplicación a nivel mundial está muy lejos de ser completa. Entre los principales países que se resisten a aplicarlo se encuentran Rusia y Estados Unidos. En este contexto, la sociedad civil, que fue una de las principales impulsoras del tratado, sigue trabajando para reforzar las normas internacionales y supervisar de forma más estricta el envío de armas con el fin de proteger los derechos humanos.

La tecnología, que está avanzando a un ritmo mucho más rápido que su regulación, está siendo utilizada para facilitar el asesinato. En ese sentido, preocupa especialmente el uso de la IA en armas autónomas. Países de todo el mundo están integrando la IA en sus sistemas militares, incluso en procesos en que se decide quién vive y quién muere, reduciendo así el espacio para la conciencia humana. A esto se añade el hecho de que los datos erróneos o sesgados pueden tener un elevado costo humano.

Israel utiliza la IA para generar listas de objetivos a los que asesinar que acaban en la muerte de civiles. También se ha acusado al Ejército israelí de ampliar sus criterios para decidir quién constituye un objetivo válido, violando así el derecho internacional y, en definitiva, aumentando el número de objetivos para ajustarse a su capacidad para matar. Los soldados solo disponen de unos segundos para aprobar o rechazar una propuesta de asesinato generada por un sistema informático. En situaciones como esta, el uso de violencia letal se deshumaniza aún más, ya que se elimina de la ecuación a los responsables de apretar el gatillo, una práctica que comenzó con el uso de drones teledirigidos en conflictos bélicos. Por estos motivos, urge una regulación internacional eficaz para prácticas como estas, incluido el posible uso de robots asesinos.

Los primeros días del gobierno de Trump provocaron un tsunami disruptivo en todo el mundo. Rusia y Estados Unidos mantuvieron conversaciones sobre Ucrania, sin la presencia de Ucrania. Acto seguido, Trump y su vicepresidente J. D. Vance acosaron vilmente a Volodymyr Zelenskyy durante una reunión televisada. El gobierno estadounidense no ha intentado ocultar que su apoyo a Ucrania depende del acceso privilegiado a sus recursos minerales, poniendo así en evidencia sus intereses particulares y su visión transaccional de la política. Estados Unidos también hizo algo que hasta hace poco parecía impensable: se unió a Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia al votar en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa. Mientras tanto, Estados Unidos sigue insinuando que desearía anexionarse Canadá y Groenlandia, recuperar el control del Canal de Panamá y “adueñarse” de Gaza.

En este mundo en el que el poder reemplaza al derecho, casi todo es posible. Esto implica una alianza entre Rusia y Estados Unidos, así como la división del mundo en esferas de influencia centradas en China, Estados Unidos y Rusia, bajo la amenaza constante de conflictos para asegurarse el dominio regional. La guerra con Ucrania podría llevar a Rusia a creer que puede intervenir militarmente en territorios cercanos a sus fronteras, mientras que China podría interpretar la situación como una señal para seguir adelante con sus planes de invadir Taiwán, una decisión que desestabilizaría Asia y generaría inseguridad entre los numerosos vecinos de China.

Sin embargo, el realineamiento internacional también puede provocar cambios repentinos que creen oportunidades locales. En el caso de Siria, las dinámicas y prioridades cambiantes de Irán, Israel, Líbano, Rusia y Turquía, incluso como consecuencia de los conflictos en los que están implicados, contribuyeron a crear condiciones para un cambio. Además de exigir el cumplimiento de las normas internacionales, instar a la regulación del comercio de armas y exigir responsabilidades a los culpables, la sociedad civil mundial y las instituciones internacionales deben responder con rapidez cuando surja una oportunidad.

En Siria, como en tantos otros escenarios de conflicto, la sociedad civil desempeñó un papel fundamental prestando apoyo vital sobre el terreno, documentando violaciones de derechos humanos y solicitando ayuda internacional, pero pagó un precio muy alto por ello. Ahora la sociedad civil siria necesita apoyo para construir una paz inclusiva, justa y democrática en la que se respeten los derechos humanos. En Siria y en otras zonas de conflicto, todos los caminos hacia una paz sostenible pasan por la sociedad civil.