TABLE DES MATIÈRES

- RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2025

- Panorama +

- Conflit : le droit du plus fort +

- Démocratie : régression et résilience +

- Économie : l’ère de la précarité et de l’inégalité +

- Climat et environnement : sur la mauvaise voie +

- Technologie : les risques humains face au pouvoir du numérique +

- Luttes de genre : réactions, résistance et persistance +

- Droits des migrants : humanité contre hostilité +

- Nations unies : la gouvernance mondiale en crise +

- Société civile : la lutte continue +

- Remerciements +

- Télécharger le rapport +

- La démocratie subit une régression significative : la montée du populisme de droite, l’ingérence étrangère et la désinformation sapent les fondements démocratiques.

- La résilience démocratique persiste, comme en témoignent les transitions pacifiques du pouvoir et la réussite de mobilisations en défense des valeurs et pratiques démocratiques.

- La société civile joue un rôle clé dans la surveillance des élections, la lutte contre la désinformation, la promotion d’une participation inclusive et la mobilisation contre la régression.

Le potentiel réalignement mondial en cours et les décisions prises concernant les conflits témoignent de l’importance des choix politiques. Les décisions que prennent les électeurs dans les urnes – et celles qu’ils ne peuvent pas prendre lorsque la démocratie est bafouée – peuvent avoir des répercussions mondiales.

L’année 2024, annoncée comme « l’année électorale par excellence », a vu environ la moitié de la population mondiale appelée aux urnes. Sept des dix pays les plus peuplés du monde ont organisé des élections nationales, mais seuls quatre d’entre eux – l’Inde, l’Indonésie, le Mexique et les États-Unis – ont satisfait aux critères démocratiques minimaux permettant d’envisager un véritable changement par le vote. Environ quatre personnes sur dix ayant la possibilité de voter vivaient dans des pays où les conditions fondamentales pour des élections libres n’existaient pas. Pour beaucoup d’autres, l’expérience s’est résumée à celle d’une démocratie imparfaite et limitée. Seule une minorité vit dans des démocraties florissantes caractérisées par un respect total des libertés civiques et politiques.

Cette année a mis en évidence tant les vulnérabilités de la démocratie – face aux discours anti-droits, à la désinformation et aux ingérences étrangères – que sa résilience et son potentiel de transformation. Si les exemples abondent d’élections étroitement contrôlées ou frauduleuses visant à maintenir un contrôle autoritaire, comme en Russie et au Venezuela, de nombreux cas de transferts pacifiques de pouvoir ont également eu lieu, tels qu’au Botswana et au Sénégal. Dans d’autres contextes, comme au Guatemala et en Corée du Sud, les citoyens sont descendus dans la rue pour défendre avec succès leur démocratie.

Lorsque les élections ont été suffisamment libres et équitables pour refléter le sentiment du public, le résultat a souvent été le rejet des dirigeants en place et l’adoption de nouvelles orientations politiques, alimentées par un profond mécontentement économique. Les populistes de droite et les nationalistes ont continué à gagner du terrain. Les signaux d’alerte sont clairs : même dans des systèmes apparemment stables, si les partis traditionnels n’arrivent pas à répondre aux frustrations de l’opinion publique, les partis populistes y parviendront.

Le populisme de droite a depuis longtemps quitté les marges pour occuper le devant de la scène politique dans de nombreux pays, faisant planer l’ombre inquiétante d’un retour du fascisme. Comme le démontrent les États-Unis avec la cascade de décrets présidentiels de Trump, les dirigeants populistes peuvent remporter des élections démocratiques, puis constituer une menace importante pour cette même démocratie. Cette fois-ci, les électeurs savaient parfaitement ce qu’impliquerait leur vote, et M. Trump a pourtant remporté la majorité du vote populaire. Il contrôle désormais les trois branches du gouvernement. La personnalité de M. Trump est peut-être unique, mais sa campagne s’est largement inspirée du modèle populiste bien établi, mêlant discours nationalistes, rhétorique anti-immigration et thématiques de guerre culturelle sur fond d’anxiété économique.

Il est loin d’être le seul. L’extrême droite fait désormais partie du gouvernement formé aux Pays-Bas en avril, le Parti pour la liberté ayant arrivé en tête lors des élections de décembre 2023. Le parti contrôle désormais des ministères clés, notamment en matière de migration et de développement international. En Croatie, le parti d’extrême droite Mouvement de la patrie a intégré le gouvernement suite aux élections législatives d’avril.

Même lorsqu’ils n’accèdent pas directement au pouvoir, les populistes de droite influencent le débat politique, faisant basculer l’ensemble du spectre vers la droite tandis que les partis traditionnels s’adaptent à cette nouvelle donne. Ils s’attaquent systématiquement aux groupes exclus, aux médias indépendants et à la société civile, érodant ainsi les normes démocratiques et les mécanismes de contre-pouvoir.

Lors des élections autrichiennes de septembre, le Parti de la liberté, formation d’extrême droite, est arrivé en tête avec 29 % des suffrages, après une campagne axée sur la sécurité des frontières et un discours anti-immigration. Il n’a été écarté du gouvernement que par l’alliance de trois partis traditionnels qui ont mis de côté leurs divergences pour former une coalition. Il restera toutefois une voix influente en coulisses. La même dynamique est à l’œuvre en Allemagne, où, en septembre, Alternative pour l’Allemagne (AfD) est devenu le premier parti d’extrême droite à remporter la majorité des sièges lors d’une élection régionale depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien que les partis traditionnels aient jusqu’à présent refusé toute alliance avec lui, ce parti anti-immigration influence fortement le débat politique. En février 2025, l’AfD est arrivée en deuxième position lors des élections fédérales, atteignant un score national sans précédent de plus de 20 % des voix, et vise désormais le pouvoir pour les prochaines élections.

Le Rassemblement national, parti d’extrême droite, continue de gagner du terrain en France, comme l’illustre sa première place aux élections européennes de juin. Le président Emmanuel Macron a réagi en convoquant des élections législatives anticipées. Une alliance inhabituellement solide entre partis de gauche et société civile s’est mobilisée en réponse, privant le Rassemblement national de la victoire qu’il espérait. Mais le parti espère toujours arriver en tête la prochaine fois, vu la progression régulière de son score électoral dans les dernières années. Au Portugal, le parti d’extrême droite Chega a réalisé une percée significative en obtenant 18 % des voix aux élections législatives de mars, reflétant le profond mécontentement face à la stagnation économique et à la corruption.

Manifestation contre les irrégularités électorales qui ont favorisé le parti au pouvoir devant le parlement à Tbilissi, en Géorgie, le 28 octobre 2024. Photo par Giorgi Arjevanidze/AFP via Getty Images.

Les populistes et nationalistes de droite bénéficient souvent d’opérations concertées de désinformation. La Russie joue fréquemment un rôle central dans ces tentatives d’ingérence électorale, particulièrement en Europe de l’Est, où elle cherche à favoriser les politiciens pro-russes et à déstabiliser les forces politiques pro-Union européenne (UE). Face à ces manœuvres, la société civile joue un rôle crucial pour détecter et contrer ces influences, mais son efficacité dépend largement du soutien des États et de ses partenaires internationaux.

Le nationaliste d’extrême droite Călin Georgescu a remporté de manière inattendue le premier tour de l’élection présidentielle roumaine grâce à des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, séduisant notamment les jeunes électeurs déçus par la politique traditionnelle. Toutefois, dans une décision exceptionnelle, la Cour constitutionnelle a annulé les résultats après avoir constaté, sur la base de documents déclassifiés des services de renseignement, l’existence d’une vaste opération d’ingérence électorale russe.

La Moldavie, pays voisin, a également subi une ingérence russe massive lors de son élection présidentielle et lors d’un référendum sur l’adhésion à l’UE. L’arsenal déployé comprenait pressions économiques, cyberattaques, achat de votes, menaces de violence et campagnes de désinformation, incluant des vidéos falsifiées relayées par des faux comptes. Les électeurs ont malgré tout confirmé l’orientation pro-UE de la Moldavie, bien que les deux scrutins aient été beaucoup plus serrés que prévu.

La Lituanie, dont le gouvernement soutient fermement l’Ukraine, a fait face à des campagnes de désinformation similaires lors de plusieurs scrutins, notamment lors des élections présidentielles et législatives. En Autriche, la diffusion de fausses informations affirmant que les partis traditionnels envisageaient d’imposer des vaccinations obligatoires a eu un impact significatif sur le résultat électoral.

L’ingérence russe a également pesé en Géorgie. Le parti Rêve géorgien, qui s’aligne de plus en plus sur Moscou malgré son discours en faveur de l’adhésion à l’UE, a remporté les élections législatives d’octobre dans un contexte marqué par de nombreuses allégations de fraude. Le parti avait déjà adopté des lois inspirées du modèle russe imposant des restrictions au plaidoyer LGBTQI+, à la société civile, et aux médias qui reçoivent un financement international. La désinformation pro-russe s’est aussi manifestée dans les élections en Macédoine du Nord, conduisant à l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement plus proche du Kremlin.

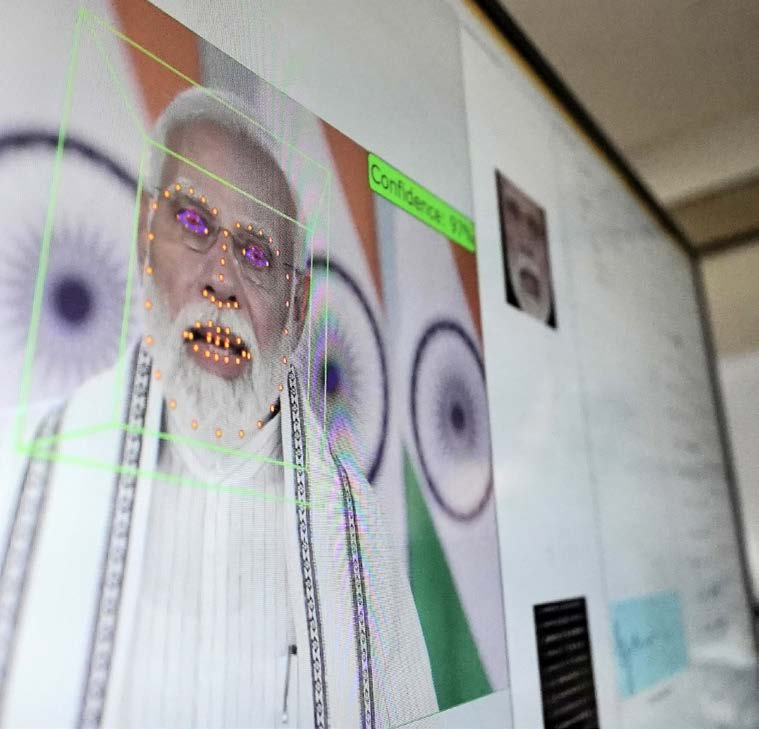

Des représentants d’une société d’intelligence artificielle qui crée de fausses vidéos pour des campagnes électorales montrent à des potentiels clients un avatar du Premier ministre indien Narendra Modi à Ajmer, en Inde, le 15 mai 2024. Photo par Himanshu Sharma/picture alliance via Getty Images.

Lors des élections aux Îles Salomon, où le gouvernement a développé des partenariats avec la Chine, la désinformation pro-chinoise était omniprésente. Un phénomène similaire s’est produit, bien sûr, lors des élections à Taïwan.

Au-delà de l’ingérence étatique, les démocraties ont été confrontées à des défis sans précédent avec la montée des campagnes de désinformation alimentées par l’IA et la manipulation des réseaux sociaux. Lors des élections en Inde, les plus massives de l’année, cela a représenté une préoccupation majeure lorsque des vidéos « deepfake » et de fausses accusations visant l’opposition et la minorité musulmane ont cherché à influencer les électeurs. L’ampleur et la sophistication de ces campagnes ont mis à rude épreuve les autorités électorales et les équipes de vérification d’information.

La désinformation échappe désormais à toute tentative de contrôle. Sa diffusion est aujourd’hui moins couteuse et plus facile que jamais. Les entreprises de réseaux sociaux ne parviennent manifestement pas à contrer l’ampleur et la rapidité des campagnes de désinformation, en particulier dans les périodes électorales ou lorsqu’elles bénéficient de ressources étatiques ou du soutien d’acteurs bien financés. L’alignement récent de nombreuses plateformes de réseaux sociaux sur Trump laisse présager une aggravation du problème.

Dans de nombreux pays, cependant, les élections ont été dépourvues de toute substance démocratique réelle, manipulées par les détenteurs du pouvoir pour empêcher toute remise en question des régimes en place.

L’élection présidentielle russe de mars en est un exemple frappant, illustrant comment un régime autoritaire peut instrumentaliser les processus électoraux à son avantage. Après les réformes constitutionnelles des années précédentes permettant à Poutine de se maintenir au pouvoir, le scrutin de 2024 n’a fait qu’entériner la prolongation de son régime. Les candidats de l’opposition ont été systématiquement écartés, que ce soit par des motifs juridiques ou des accusations criminelles. La personnalité qui aurait représenté la plus grande menace pour Poutine, Alexei Navalny, est décédée dans une prison du cercle arctique peu avant l’élection, dans des circonstances suspectes. La surveillance indépendante des élections a été sévèrement restreinte, tandis que les médias étatiques accordaient à Poutine une couverture extrêmement favorable tout en marginalisant ou dénigrant ses opposants.

Au Belarus voisin, l’allié de Poutine Alexandre Loukachenko a sécurisé son septième mandat par des manœuvres judiciaires et une répression intense. À l’approche des élections de janvier 2025, les autorités ont arrêté plus de 1 200 personnes, dont beaucoup simplement pour avoir participé à des discussions en ligne organisant des manifestations contre les fraudes électorales flagrantes de 2020. Aucune opposition crédible n’étant autorisée, le scrutin n’a été qu’une mise en scène.

L’élection présidentielle de juillet au Venezuela a été l’un des exemples les plus tristes de l’année où les espoirs démocratiques ont été anéantis par une fraude manifeste. Malgré la fermeture de l’espace civique par le gouvernement et le refus du droit de vote à des millions de Vénézuéliens exilés, le taux de participation a été important, et tout indiquait un raz-de-marée de l’opposition. Pourtant, le parti au pouvoir a refusé de publier le décompte des voix et s’est déclaré vainqueur sans fournir la moindre preuve. Les manifestations qui ont suivi ont été sévèrement réprimées, mais les citoyens ont quand même défilé dans les rues lors de l’investiture de Nicolás Maduro pour son troisième mandat, tenue sous haute sécurité. Maduro réécrit actuellement la constitution pour renforcer son emprise sur un gouvernement qu’il n’a aucune intention de quitter.

L’ingénierie constitutionnelle au service des régimes autoritaires se poursuit en Afrique de l’Ouest. Au Togo, une réforme récente a instauré un système parlementaire où le président du Conseil des ministres est désigné par le parlement plutôt que par le vote populaire. Cette modification permet à Faure Gnassingbé, président depuis 2005, de prolonger le règne de sa famille, au pouvoir depuis des décennies. En réponse aux manifestations, le gouvernement a procédé à les interdire, perturber les rassemblements de la société civile, arrêter arbitrairement les manifestants, et criminaliser les journalistes couvrant la dissidence.

L’Afrique du Nord n’a pas été épargnée par la manipulation électorale. Lors des élections algériennes de septembre, la date du scrutin a été déplacée pour empêcher les opposants de se présenter et de faire campagne. Pendant ce temps, de nombreux militants, journalistes et figures de l’opposition ont été emprisonnés, tandis que les organisations de la société civile et les médias indépendants ont été fermés. En l’absence d’une véritable opposition, le président Abdelmadjid Tebboune a pu revendiquer un score invraisemblable de 94,65 % des voix.

En Tunisie, le président Kais Saied s’est maintenu au pouvoir en octobre après avoir systématiquement modifié les lois pour démanteler les contre-pouvoirs démocratiques. Son gouvernement a emprisonné des opposants, vilipendé toute source de critiques en les qualifiant d’ « agents étrangers », et attisé la colère populiste contre les migrants et les réfugiés pour détourner l’attention des échecs économiques. Cette offre électorale extrêmement restreinte a abouti à un taux de participation incroyablement faible.

Au Salvador, la réélection de Nayib Bukele a été écrasante. Toutefois, le processus électoral a été profondément déséquilibré : Bukele n’a pu se présenter que grâce à des manœuvres judiciaires en violation de la constitution et à un usage abusif des médias et des ressources étatiques. Si ses politiques sévères contre la violence des gangs lui ont valu un fort soutien populaire, elles ont aussi conduit à l’emprisonnement massif de dizaines de milliers de personnes sur la base de preuves souvent fragiles, au mépris flagrant des garanties procédurales et des protections fondamentales des droits humains. Avec l’effondrement de l’indépendance judiciaire et le démantèlement des garanties constitutionnelles, le Salvador glisse inexorablement vers l’autocratie.

Le régime militaire demeure la forme privilégiée de gouvernance autoritaire dans plusieurs États africains.

Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a reporté les élections indéfiniment, déclarant qu’elles ne constituaient pas une priorité. La société civile, sévèrement réprimée, a eu du mal à réagir à cette situation. En début 2025, la junte militaire guinéenne a également manqué une nouvelle échéance pour la transition démocratique, provoquant des manifestations violemment réprimées par l’État. Il en va de même au Mali, où la junte militaire, installée depuis 2021, a une fois de plus repoussé les élections, modifié la constitution pour étendre les pouvoirs présidentiels, et renforcé son emprise en suspendant toutes les activités des partis politiques et de la société civile. Face aux critiques internationales, elle a compensé en resserrant ses liens avec la Russie.

Au Tchad, des élections ont été organisées, mais uniquement pour donner une façade de légitimité à un régime autoritaire. Dans un contexte de forte restriction de l’espace civique et d’absence de réelle concurrence, la victoire est, sans surprise, revenue à Mahamat Idriss Déby, arrivé au pouvoir par un coup d’État militaire en 2021 après la mort de son père. Son principal opposant a été tué dans des circonstances suspectes avant le scrutin.

Au Rwanda, les élections servent aussi à masquer un contrôle autoritaire où toute dissidence est étouffée. Bien que le président Paul Kagame jouisse encore d’un large soutien interne, son régime est devenu de plus en plus répressif : les critiques subissent des conséquences allant de la criminalisation et le harcèlement à l’exil forcé. Même l’exil ne garantit pas la sécurité, puisque les dissidents risquent d’être assassinés ou ramenés de force au Rwanda. Les élections générales de juillet se sont déroulées sans véritable concurrence, après une répression systématique de l’espace civique. Des allégations de fraude généralisée ont suivi.

Les accusations de fraude ont également terni la légitimité des scrutins dans d’autres pays africains, notamment aux Comores, en Mauritanie et au Mozambique. Dans ce dernier pays, les manifestations post-électorales ont été accueillies par les forces de sécurité avec une violence meurtrière.

En Asie centrale, les élections parlementaires en Ouzbékistan ont également été un simulacre vidé de toute substance démocratique. Au Moyen-Orient, les élections parlementaires du Koweït en avril et de la Jordanie en septembre se sont déroulées dans des environnements politiques minutieusement contrôlés, maintenant l’illusion de participation tout en assurant la stabilité du régime. En Iran, les multiples scrutins – avec deux tours tant pour les élections législatives que pour la présidentielle – ont mis en évidence le contrôle rigoureux du régime théocratique sur la participation politique. Lors de l’élection présidentielle de juillet, organisée après le décès du président Raisi, un ancien ministre de la santé réformateur l’a emporté face à un ex-négociateur nucléaire ultraconservateur. Le pouvoir ultime reste néanmoins entre les mains du Guide de la révolution, qui n’est pas élu.

Dans l’espace civique restreint du Pakistan, les élections ont abouti à un résultat inattendu et indésirable pour l’armée, qui domine le pays : les candidats affiliés à l’ex-Premier ministre emprisonné Imran Khan ont remporté le plus grand nombre de sièges. Malgré tous les efforts de l’armée pour entraver le parti de Khan, de nombreux électeurs ont saisi l’occasion d’exprimer leur mécontentement envers le pouvoir militaire et les difficultés économiques. Face à cette situation embarrassante, les deux principaux partis traditionnels ont formé une coalition, permettant ainsi à l’armée de continuer à compromettre le processus démocratique.

À l’inverse, la résilience démocratique passe souvent inaperçue. Les systèmes qui fonctionnent comme prévu ne font pas les gros titres. Pourtant, les exemples ne manquent pas d’institutions démocratiques qui résistent discrètement aux pressions et accomplissent leur mission en garantissant aux citoyens les conditions nécessaires pour s’exprimer. Dans divers contextes difficiles, la mobilisation énergique de la société civile a permis de défendre et de consolider les acquis démocratiques.

En 2024, plusieurs démocraties ont organisé des élections qui ont incontestablement abouti à un changement de gouvernement, souvent en raison du mécontentement face à l’inflation, au chômage, à la corruption et aux inégalités. Ce fut notamment le cas au Ghana, au Sri Lanka et au Royaume-Uni, même si dans ce dernier pays, les populistes de droite ont gagné du terrain sur la scène politique.

Célébration devant Downing Street de l’investiture d’un nouveau gouvernement travailliste après 14 ans de gouvernement conservateur à Londres, Royaume-Uni, le 5 juillet 2024. Photo par Mike Kemp/In Pictures via Getty Images.

Le Botswana a passé un test clé lorsque, après 58 ans au pouvoir, le Parti démocratique du Botswana – issu de l’époque de la libération– a été évincé par une coalition d’opposition. Le président sortant a reconnu sa défaite et la transition s’est déroulée pacifiquement. De même, en Afrique du Sud, le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis l’avènement de la démocratie, se voit désormais obligé de partager les rênes du gouvernement au sein d’une coalition de dix partis. En Inde comme au Japon, les partis sortants ont également vu leur soutien s’éroder, les contraignant à former des coalitions. La victoire du Premier ministre indien Narendra Modi, homme fort du pays, a été moins écrasante que prévu malgré une intense campagne de propagande le présentant comme une figure omniprésente et tout-puissante. Ce résultat pourrait offrir à la société civile et à la minorité musulmane une opportunité de contester les atteintes aux droits humains et de renforcer les libertés démocratiques.

La démocratie a également prévalu à Taïwan, dans un contexte où les enjeux géopolitiques sont considérables. La réussite de ce scrutin montre que les pratiques démocratiques peuvent prévaloir malgré les pressions extérieures et les campagnes de désinformation étrangères. En revanche, les élections ont conduit l’Indonésie vers un régime plus autoritaire sous la direction de Prabowo Subianto, ancien général accusé de violations des droits humains. Les Maldives et les Îles Salomon ont pivoté vers la Chine dans un environnement marqué par des restrictions des libertés fondamentales.

Ailleurs, l’action de la société civile s’est révélée déterminante pour donner vie à la démocratie. Au Sénégal, elle s’est mobilisée avec succès contre la tentative du président sortant de reporter les élections et de prolonger son mandat de manière inconstitutionnelle. Grâce à une décision judiciaire, le vote a finalement eu lieu, aboutissant à ce qu’un leader de l’opposition récemment libéré de prison remporte la présidence. Ce résultat illustre la détermination de la jeunesse sénégalaise à faire entendre sa voix.

Des milliers de personnes manifestent pour exiger que l’élection présidentielle se tienne sans délai à Dakar, au Sénégal, le 17 février 2024. Photo par Cem Ozdel/Anadolu via Getty Images.

La démocratie sud-coréenne a été mise à l’épreuve lorsque le président Yoon Suk Yeol, confronté à des difficultés politiques, a instauré la loi martiale sous prétexte de protéger le pays contre les forces nord-coréennes et les « éléments hostiles à l’État ». Cependant, face aux manifestations massives, le parlement l’a promptement suspendu et mis en accusation. Yoon avait manifestement sous-estimé la détermination des citoyens sud-coréens à défendre leurs droits civiques et leur démocratie.

Au Bangladesh, les élections de janvier semblaient initialement consolider le régime autoritaire du Premier ministre Sheikh Hasina, qui a obtenu un quatrième mandat consécutif dans un climat de répression intense de l’opposition. Néanmoins, quelques mois plus tard, des manifestations massives menées par des étudiants ont mis fin à ses 15 années de pouvoir. Le gouvernement intérimaire, dirigé par le prix Nobel de la paix Mohammed Yunus, intègre désormais des leaders des manifestations et des représentants de la société civile.

La transition démocratique du Guatemala, bien que turbulente, s’est conclue par l’investiture de Bernardo Arévalo à la présidence, et ce en dépit des multiples tentatives d’obstruction orchestrées par les élites traditionnelles. Ce succès d’un outsider politique dirigeant un parti issu des manifestations anti-corruption est le résultat de la mobilisation soutenue de la société civile, renforcée par une importante solidarité démocratique internationale.

La Namibie et le Mexique ont fait un pas en avant en matière de représentation en élisant pour la première fois des femmes à la tête de l’État. Cependant, en Namibie des préoccupations ont tout de même émergé quant à la régularité du scrutin, tandis qu’au Mexique, le processus électoral a été entaché de violence politique et de tentatives de concentration du pouvoir, soulevant ainsi des inquiétudes sur la pérennité de la démocratie.

Plusieurs tendances se dégagent. Les régimes autoritaires recourent de plus en plus à des techniques sophistiquées de manipulation électorale et détournent les cadres constitutionnels et juridiques pour se maintenir au pouvoir sous un vernis de légitimité démocratique. En 2024, ce phénomène a été particulièrement manifeste en Asie centrale et dans plusieurs pays africains où des élections formelles ont été organisées, mais sans véritable compétition politique.

Le recul démocratique s’opère souvent par des moyens qui semblent légaux : les institutions et processus démocratiques restent en place, mais sont vidés de leur substance. La désinformation et la manipulation des réseaux sociaux accélèrent cette érosion, créant des environnements informationnels où il devient difficile de distinguer entre réalité et fiction.

La société civile s’affirme toutefois comme une source de défense essentielle des normes démocratiques. Les mobilisations réussies au Bangladesh, au Guatemala et en Corée du Sud, entre autres, démontrent que les trajectoires autoritaires peuvent être interrompues. Ces exemples suggèrent qu’il est plus facile d’arrêter la régression lorsqu’elle est en cours que de l’inverser une fois que l’autoritarisme est consolidé.

Les OSC jouent un rôle crucial dans le soutien aux processus démocratiques. Elles assument les fonctions de surveillance, de plaidoyer et d’éducation, veillant à l’intégrité des élections, luttant contre la désinformation, facilitant l’inscription des électeurs et s’assurant que les groupes exclus puissent participer.

Or, leur action ne se limite pas aux élections. Elles œuvrent pour impliquer les citoyens dans la gouvernance, demander des comptes aux détenteurs du pouvoir, et bâtir des coalitions réformatrices. Ce travail de fond, souvent discret et peu reconnu, est essentiel au maintien de la démocratie. De plus en plus, les OSC se concentrent sur la littératie numérique et l’éducation aux médias, aidant les citoyens à naviguer dans des environnements informationnels complexes tout en offrant des espaces de dialogue au-delà des clivages politiques. Dans les régions qui connaissent un recul démocratique, la société civile constitue souvent la dernière ligne de défense pour préserver l’espace civique et soutenir les groupes marginalisés, souvent au prix de risques considérables.

Pour lutter plus efficacement contre le déclin démocratique mondial, il faut privilégier la protection des démocraties contre les tentatives de régression. Les stratégies doivent intégrer une diversité de perspectives et mobiliser de larges coalitions qui dépassent les clivages idéologiques. Les discours en faveur de la démocratie doivent dépasser les concepts abstraits pour montrer clairement comment celle-ci peut améliorer les conditions de vie et renforcer la sécurité des populations.

Il est impératif de s’attaquer aux sources de distorsion de la démocratie, notamment la richesse des élites et leur influence disproportionnée dans les sphères du pouvoir, et l’avalanche de développements technologiques qui alimentent la désinformation. Tout cela exige une réglementation adaptée, assortie de solides garanties en matière de droits humains.

Dans un contexte où les ressources de la société civile s’effondrent, il faut réorienter les financements vers un soutien plus flexible et à long terme des mouvements de base qui contribuent à la vitalité démocratique.

L’année 2024 a montré que si la démocratie fait face à de sérieux défis, elle possède également une remarquable capacité de renouvellement. La clé de la résilience démocratique réside dans le renforcement des liens entre les structures démocratiques formelles et l’engagement civique à la base. Les efforts doivent continuer à évoluer face aux dérives autoritaires et à leurs tactiques toujours plus sophistiquées. Dans cette lutte, l’action de la société civile peut faire toute la différence entre l’aggravation du recul démocratique et son inversion.