TABLE DES MATIÈRES

- RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2025

- Panorama +

- Conflit : le droit du plus fort +

- Démocratie : régression et résilience +

- Économie : l’ère de la précarité et de l’inégalité +

- Climat et environnement : sur la mauvaise voie +

- Technologie : les risques humains face au pouvoir du numérique +

- Luttes de genre : réactions, résistance et persistance +

- Droits des migrants : humanité contre hostilité +

- Nations unies : la gouvernance mondiale en crise +

- Société civile : la lutte continue +

- Remerciements +

- Télécharger le rapport +

Partout dans le monde, les crises se multiplient et s’accélèrent. Des civils sont massacrés dans des conflits à Gaza, au Soudan, en Ukraine et dans bien d’autres pays, et les auteurs d’atrocités n’ont aucun doute de pouvoir agir en toute impunité. Un réalignement mondial semble en cours, impulsé par l’administration Trump, qui paraît déterminée à récompenser les actes d’agression en brisant des alliances internationales de longue date et en abandonnant les valeurs partagées au profit d’un axe autoritaire. Ces basculements pourraient provoquer de nouvelles de guerres, les agresseurs anticipant qu’ils peuvent recourir à la force sans en subir les conséquences. Cela risque de précipiter l’humanité vers un conflit mondial catastrophique.

Tous les progrès réalisés dans l’établissement d’un ordre international fondé sur des règles et le respect des droits humains sont menacés par la doctrine du droit du plus fort. La crise de la gouvernance mondiale résulte d’un manque flagrant de leadership fondé sur des principes. Au lieu de coopérer pour résoudre les problèmes urgents transnationaux, l’intérêt national étroit et les approches transactionnelles dictent de plus en plus les relations internationales. Les dépenses militaires augmentent au détriment de l’aide aux populations les plus pauvres et vulnérables de la planète.

Les crises liées au changement climatique et à la perte de biodiversité, déjà aggravées par les conflits, s’intensifient, 2024 ayant été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Pourtant, les entreprises du secteur des combustibles fossiles engrangent des bénéfices records, prévoient de nouvelles extractions, réduisent leurs projets en matière d’énergies renouvelables et utilisent leur pouvoir économique pour faire pression en faveur de l’inaction climatique.

L’essor des profits générés par le pétrole et le gaz n’est que symptôme du dysfonctionnement profond de l’économie mondiale. Alors que les plus riches continuent de s’enrichir, de nombreuses personnes luttent dans une crise du coût de la vie qui semble s’installer durablement. Les ultra-riches ne se contentent plus d’influencer les politiques qui affectent directement leur fortune, comme la fiscalité. Ils cherchent de plus en plus à contrôler la politique dans son ensemble, alimentant des inquiétudes légitimes de mainmise oligarchique sur l’État. Le capitalisme de connivence atteint de nouveaux sommets, bénéficiant aux milliardaires de la technologie et aux magnats des médias qui utilisent leur pouvoir pour façonner et déformer le débat politique en propageant mensonges et haine. La crise de la désinformation est exacerbée par les progrès rapides de l’intelligence artificielle générative.

Des membres de l’OSC allemande SOS Humanity aident des personnes à sortir d’un bateau surchargé lors d’une mission de sauvetage de migrants en Méditerranée. Photo par Pietro Bertora/SOS Humanity.

Alimentés par la désinformation, le populisme de droite, le nationalisme et les régimes autocratiques et militaires se renforcent, entraînant une crise de la démocratie. Les freins et contrepoids, le droit d’exprimer son désaccord et la capacité de contrôler les puissants sont balayés. Cette crise de la démocratie est également une crise de l’espace civique, car les droits civils fondamentaux sont attaqués partout où les libertés démocratiques reculent. Les forces antidémocratiques promeuvent des programmes anti-droits qui désignent des boucs émissaires, stigmatisent des groupes marginalisés et attaquent leurs droits. Les tentatives visant à faire reculer les droits des femmes, des personnes LGBTQI+, des migrants et des réfugiés sont déjà bien avancées.

Au moment même où la société civile est plus que jamais nécessaire, elle traverse une crise de financement qui ne cesse de s’aggraver. Ces dernières années, les principales sources de financement, telles que les agences de donations étatiques, ont été réduites et se sont davantage alignées sur des intérêts nationaux étroitement définis, notamment dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du commerce. Il devient donc plus difficile pour les organisations de la société civile d’obtenir un soutien pour leurs activités centrales, et elles risquent d’être instrumentalisées au service d’agendas qui ne sont pas les leurs. De nombreux États ont également adopté des lois visant à interdire les financements internationaux d’OSC et à stigmatiser celles qui en bénéficient.

Plusieurs États européens ont réduit leur soutien à la société civile, et d’autres dans le reste du monde n’ont pas réussi à combler ces lacunes, compromettant gravement la réalisation des Objectifs de développement durable universels. Aujourd’hui, le gel imprudent et malveillant des financements de l’USAID a porté cette crise à son paroxysme. Désormais, de nombreux groupes de la société civile font face à une menace existentielle.

La société civile est indispensable. Imaginez un monde sans elle : les violations des droits humains et l’impunité exploseraient, la démocratie s’éroderait davantage, et les citoyens perdraient leur capacité à influencer les décisions qui affectent leur vie. Les dirigeants autoritaires et les oligarques seraient libres d’agir à leur guise, détournant les États pour servir leurs propres intérêts. Le changement climatique s’accélérerait au-delà des seuils critiques et la dégradation de l’environnement atteindrait des niveaux catastrophiques. Les femmes perdraient le contrôle de leur corps et les personnes LGBTQI+ seraient contraintes de vivre dans la peur et la clandestinité. Les minorités exclues seraient régulièrement exposées à la violence. Ces dangers deviennent chaque jour plus pressants.

Des personnes autochtones Waorani manifestent devant la Cour constitutionnelle de l’Équateur contre l’extraction pétrolière dans le parc national de Yasuní, le 30 août 2024. Photo par Rodrigo Buendía/AFP via Getty Images.

Même sous une pression extraordinaire, la société civile continue de prouver sa valeur. Dans les zones de conflit, des groupes locaux comblent les lacunes critiques dans la réponse humanitaire, documentent les violations des droits humains et plaident en faveur de la protection des civils. Des alliés internationaux intentent des actions en justice et s’engagent auprès des institutions mondiales pour tenter d’arrêter les massacres, de stopper les livraisons d’armes aux auteurs de violations des droits humains et de demander des comptes aux responsables d’atrocités.

Dans de nombreux pays, la société civile s’est mobilisée avec succès pour empêcher le recul de la démocratie, garantir des élections équitables et contester les prises de pouvoir autoritaires. Les luttes pour l’égalité de genre et les droits des personnes LGBTQI+ se poursuivent grâce à des actions de plaidoyer et des campagnes persistantes, qui ont permis de remporter des victoires législatives et judiciaires malgré l’intensification des réactions hostiles.

Par le biais de litiges stratégiques, la société civile a établi des précédents juridiques inédits, obligeant les gouvernements à adopter des mesures climatiques plus ambitieuses et à respecter les droits environnementaux. Malgré les dangers extrêmes auxquels ils sont confrontés, les défenseurs de l’environnement poursuivent leur travail essentiel et continuent à demander des comptes des États et des entreprises.

Dans des contextes très divers, la société civile emploie un large éventail de tactiques, allant de la mobilisation massive aux campagnes en ligne, en passant par les actions en justice et le plaidoyer international. Elle démontre ainsi qu’elle peut tenir bon dans ces périodes troublées et instables, et qu’elle ne renoncera pas face à l’intensification des restrictions de l’espace civique et aux coupes délibérées dans les financements.

La société civile est une source vitale de résistance, de résilience et d’espoir. Aujourd’hui, le monde traverse une période difficile, mais sans elle, la situation serait bien pire.

En période de crise, il est difficile d’être créatif, et l’introspection peut sembler indulgente. Pourtant, les crises offrent aussi des opportunités d’expérimentation. Il est temps de s’interroger sur la manière dont la société civile peut continuer à défendre et à faire progresser les droits face à une succession de crises.

Une mentalité de mouvement est essentielle pour l’avenir de la société civile. Plutôt que de fonctionner comme des organisations bureaucratiques rigides, structurées selon les exigences des bailleurs de fonds, les groupes de la société civile doivent faire preuve de flexibilité. Cela implique de développer des formes organisationnelles qui reflètent les changements que la société civile veut voir dans le monde et qui ont du sens pour les communautés qu’elle sert.

Les actions les plus réussies de la société civile ces dernières années ont incarné les caractéristiques d’un mouvement : leadership distribué, prise de décision souple, accent sur les valeurs partagées, volonté d’écoute et capacité de mobiliser rapidement de vastes groupes d’intérêt. Le mouvement pour le climat a montré comment des structures décentralisées dirigées par des jeunes peuvent impulser l’action. Les mouvements féministes prouvent qu’une organisation horizontale favorise le pouvoir collectif en connectant les individus au-delà des barrières de classe, de race et de géographie, permettant de placer les voix traditionnellement marginalisées au centre. Ces mouvements illustrent l’importance de prioriser la transformation sociale par l’action collective plutôt que l’autoconservation institutionnelle.

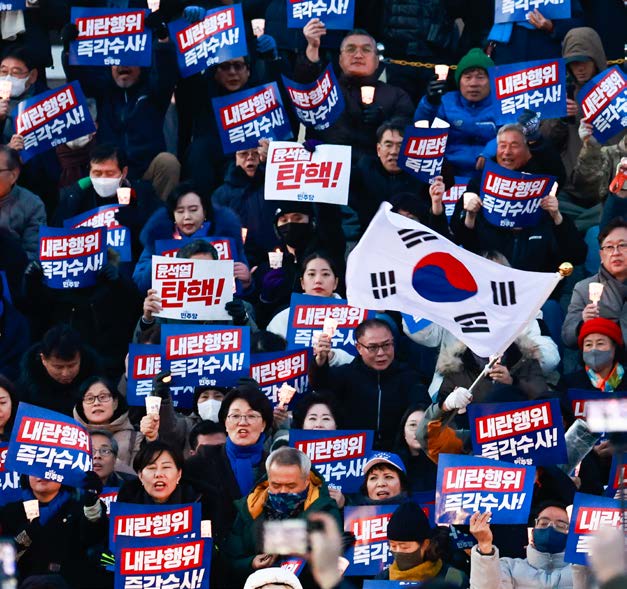

Rassemblement aux chandelles contre la déclaration de loi martiale du président Yoon Suk Yeol devant l’Assemblée nationale à Séoul, en Corée du Sud, le 4 décembre 2024. Photo par Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images.

La société civile doit prioriser la construction de liens communautaires authentiques, en particulier avec les personnes les plus exclues du pouvoir. Pour cela, il faut aller au-delà des consultations traditionnelles avec les parties prenantes, et développer des véritables relations avec les communautés, y compris celles situées en dehors des centres urbains, désavantagées par la fracture numérique ou autrement éloignées des structures et processus décisionnels. Pour demeurer efficace, le travail de la société civile doit prioriser l’auto-organisation communautaire et la redevabilité envers ceux qu’elle est censée servir, plutôt que de parler en leur nom.

Cela implique des changements substantiels dans le mode de fonctionnement de la société civile. Si de nombreuses organisations sont déjà engagées sur cette voie, la société civile dans son ensemble a encore un long chemin à parcourir. Les étapes clés incluent une écoute approfondie, un partage du pouvoir avec les partenaires de la communauté, et une redéfinition du succès, en le mesurant par la force des relations cultivées et non seulement par des indicateurs de résultats.

Informée par cette écoute, la société civile doit élaborer des contre-récits efficaces. Ceux-ci ne devraient pas se limiter à identifier les problèmes, mais articuler des visions alternatives convaincantes face aux récits séduisants mais dangereux du populisme, du nationalisme et de l’autoritarisme. Ces contre-récits doivent répondre aux inquiétudes légitimes des citoyens, notamment en ce qui concerne la précarité économique, les problèmes de sécurité et le manque de représentation, tout en inspirant l’optimisme et en promouvant des solutions inclusives fondées sur les droits. Cela permettrait de contrer les appels populistes qui visent à faire des groupes exclus des boucs émissaires.

Les contre-récits doivent faire le lien entre les valeurs universelles et les contextes et préoccupations locaux. Par exemple, il peut s’avérer plus efficace de formuler l’action climatique en termes de résilience communautaire, d’opportunités de subsistance et d’équité pour les générations futures plutôt que de parler de sommets et d’objectifs mondiaux. Au lieu de défendre de manière abstraite les principes démocratiques fondamentaux, il peut être judicieux de caractériser la démocratie comme un système capable de réagir aux préférences des citoyens en leur apportant des bénéfices tangibles qui améliorent leur vie.

Pour répondre à la régression démocratique et à la dégradation de l’espace civique, des systèmes d’alerte précoce sont nécessaires. La société civile peut les développer en surveillant les indicateurs clés de restriction de l’espace civique, allant des changements réglementaires présentés comme anodins jusqu’aux attaques les plus manifestes contre les militants et les organisations. Ces systèmes doivent être associés à des mécanismes de réponse rapide permettant d’exercer une pression nationale et internationale coordonnée lorsque des signes d’alerte apparaissent. Le CIVICUS Monitor suit déjà l’évolution de l’espace civique au niveau mondial, mais des systèmes d’alerte précoce plus localisés avec des déclencheurs d’action spécifiques pourraient améliorer les réponses préventives.

Toutes les réponses doivent être fondées sur le principe moteur de la solidarité dans la résistance. Cela signifie qu’il faut se soutenir mutuellement face aux menaces et reconnaître la valeur intrinsèque de la mobilisation et de la participation au-delà des victoires politiques immédiates. Même lorsque ces victoires semblent lointaines, la mobilisation reste essentielle pour rassembler, nourrir les identités collectives, renforcer la résilience des mouvements, entretenir l’espoir et préserver des espaces d’épanouissement de visions et de pratiques alternatives. L’optimisme doit rester le phare guidant la société civile.

Pour être en mesure de répondre, la société civile doit construire et renforcer ses réseaux à tous les niveaux, du local au mondial, en rassemblant le plus large éventail possible de groupes de la société civile et de ses alliés. Sa résilience repose sur sa capacité à créer une solidarité entre causes, groupes d’intérêt et zones géographiques. La construction de liens favorise la mobilisation rapide en cas de crise, le partage de stratégies efficaces et la mise en commun des ressources et des capacités. Si les nouvelles technologies peuvent faciliter ces alliances, elles ne suffisent pas : les réseaux doivent être bâtis sur une véritable confiance et réciprocité. Ils doivent être organisés horizontalement et démocratiquement, plutôt que dirigés du haut vers le bas ou par le Nord.

Manifestation devant le bâtiment de l’USAID à Washington DC, aux États-Unis, suite aux ordres de fermeture, le 3 février 2025. Photo par Kent Nishimura/Reuters via Gallo Images.

Au-delà des réseaux, un leadership fondé sur des principes est aujourd’hui plus essentiel que jamais. Les dirigeants de la société civile doivent résister à la tentation de l’autocensure ou de l’édulcoration de leurs valeurs fondamentales pour apaiser bailleurs de fonds, gouvernements ou autres détenteurs de pouvoir. Cela exige de développer des cultures de soutien au sein des organisations, des mouvements et à travers la société civile, qui renforcent les valeurs communes et offrent une aide mutuelle lorsque des personnes ou des organisations sont confrontées à la répression ou à des contraintes de ressources. Les initiatives de développement du leadership doivent aller bien au-delà des compétences en gestion pour inculquer des capacités de prise de décision éthique, une approche du leadership fondée sur des valeurs, et le courage d’adopter des positions de principe sous pression.

Enfin, il devrait être clair que le modèle de financement dépendant des donateurs a atteint ses limites. Les sources de financement sur lesquelles les groupes de la société civile se sont longtemps appuyés sont de moins en moins fiables, soumises à des contraintes politiques ou inadaptées aux besoins actuels. Qu’il provienne de bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux ou de la philanthropie privée, le financement reproduit souvent les déséquilibres de pouvoir économiques et politiques et peut conduire à une société civile fragmentée en projets, incapable de confronter le pouvoir.

La société civile doit donc développer des modèles de ressources plus diversifiés et durables. Cela passe notamment par l’exploration d’approches de financement communautaires, telles que les modèles d’adhésion de membres, le crowdfunding et les fondations communautaires, mais aussi par le développement d’activités d’entreprise et d’investissement éthiques alignées sur les missions de la société civile, générant ainsi des revenus sans restriction. Il s’agit également d’exploiter des ressources non financières, notamment par le biais du bénévolat qualifié, des banques de temps et du partage des ressources. Par nécessité, de nombreux groupes de la société civile, en particulier dans les pays du Sud, sont déjà pionniers dans ces approches, répartissant les risques financiers, renforçant leur indépendance et rendant des comptes aux communautés qu’ils servent plutôt qu’à des bailleurs de fonds externes. L’ensemble de la société civile peut s’inspirer de ces expériences.

Il est temps d’abandonner les stratégies de survie et tout espoir de revenir au statu quo. À sa place, il faut réimaginer la société civile dans un monde confronté à des crises multiples, interconnectées et en accélération. Une société civile davantage ancrée dans les mouvements, les communautés, les récits, la résistance, les réseaux, les principes et l’indépendance financière sera mieux armée pour faire face aux menaces actuelles et réaliser plus efficacement sa mission collective : construire un monde plus juste, égalitaire, démocratique et durable.