TABLE DES MATIÈRES

- RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2025

- Panorama +

- Conflit : le droit du plus fort +

- Démocratie : régression et résilience +

- Économie : l’ère de la précarité et de l’inégalité +

- Climat et environnement : sur la mauvaise voie +

- Technologie : les risques humains face au pouvoir du numérique +

- Luttes de genre : réactions, résistance et persistance +

- Droits des migrants : humanité contre hostilité +

- Nations unies : la gouvernance mondiale en crise +

- Société civile : la lutte continue +

- Remerciements +

- Télécharger le rapport +

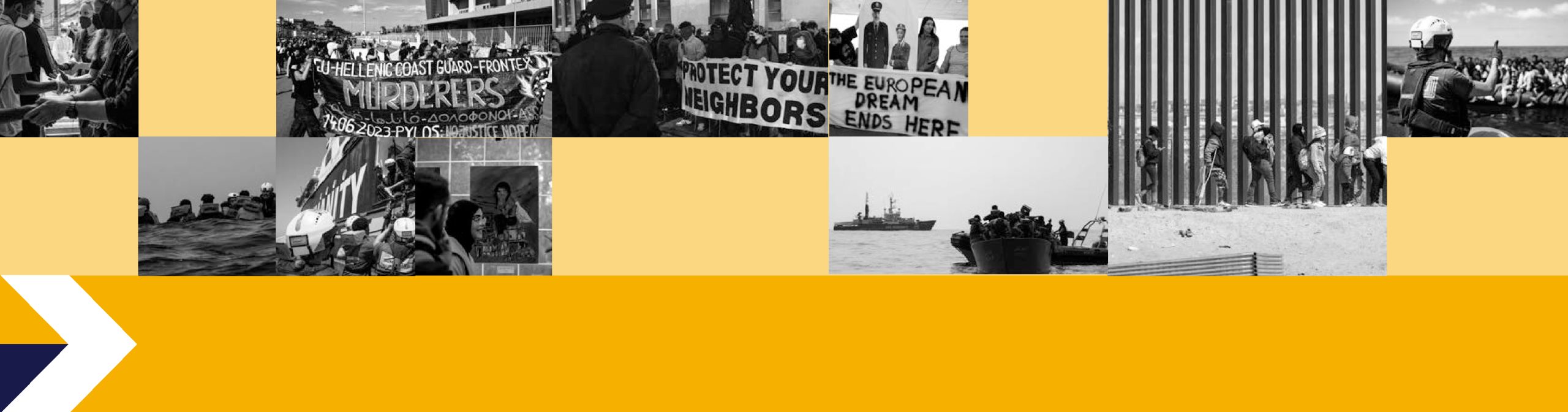

- Les déplacements de population dans le monde ont atteint un nouveau record, la plupart des réfugiés étant accueillis par des pays du Sud.

- Bien qu’ils n’accueillent qu’une minorité de migrants, les États du Nord adoptent des politiques de plus en plus restrictives, sous l’effet d’un mouvement vers la droite.

- La société civile continue de défendre les droits des migrants malgré la criminalisation croissante de son travail humanitaire.

Les mêmes forces régressives qui s’attaquent aux droits des femmes et des personnes LGBTQI+ visent également les migrants et les réfugiés. Ces forces trouvent un écho de plus en plus favorable auprès de nombreux gouvernements. L’aggravation de l’hostilité politique entraîne des défis croissants pour la société civile dans sa quête de protection des droits des migrants. La situation se complique particulièrement dans deux grands couloirs migratoires – l’Amérique du Nord et l’Union européenne – où une tendance inquiétante s’est installée : celle de privilégier le contrôle des frontières au détriment des droits humains.

Les politiques anti-migrants nient une réalité évidente : le nombre de personnes en mouvement n’a jamais été aussi élevé. Chaque année, et 2024 ne fera pas exception, les chiffres de migrants et de réfugiés atteignent des niveaux records. On estime que 123 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde, dont 75,9 millions à l’intérieur de leur propre pays. Rien qu’au Soudan, le conflit a conduit au déplacement de près de 11 millions de personnes à l’intérieur de ses frontières, un chiffre jamais atteint auparavant pour un seul pays. De nombreuses autres fuient vers les pays voisins, le Tchad et le Sud-Soudan, qui sont eux-mêmes confrontés à de graves crises humanitaires.

Des personnes attendent de se rendre aux autorités américaines après avoir traversé le Río Grande depuis le Mexique, le 7 mars 2024. Photo par David Peinado/Anadolu via Getty Images.

Des millions de personnes ont fui l’Ukraine, tandis que plus de deux millions ont été déplacées à l’intérieur de la RDC, un nombre similaire à Gaza et au Liban. Dans les Amériques, l’un des plus grands mouvements migratoires modernes se poursuit sans relâche. On estime à huit millions le nombre de Vénézuéliens ayant fui leur pays depuis 2015, ce qui constitue le plus grand déplacement forcé jamais enregistré en dehors d’un contexte de guerre.

L’augmentation constante des migrations résulte d’une interaction complexe de facteurs : conflits, persécutions politiques, violations des droits humains, crises économiques et catastrophes climatiques. Cependant, les réactions politiques s’attaquent généralement aux personnes contraintes de se déplacer sans adresser les causes sous-jacentes.

Les cadres existants pour comprendre la migration, notamment la distinction artificielle entre migration volontaire et déplacement forcé, se révèlent de plus en plus inadaptés. Ils ne tiennent pas compte de la réalité complexe des mouvements, où la nécessité économique peut être tout aussi contraignante que la persécution directe. La réalité contredit aussi les stéréotypes : contrairement à ce que la réaction hostile suggère, la majorité des migrations se produisent entre pays du Sud, et non du Sud vers le Nord. Au moins 71 % des réfugiés internationaux sont accueillis dans des pays du Sud et 69 % restent dans des pays voisins du leur.

Les politiques migratoires aux États-Unis sont devenues de plus en plus restrictives. Sous la première administration Trump, le pays a adopté une politique de dissuasion largement condamnée par les organisations de défense des droits humains. Dans ce contexte ont eu lieu la construction propagandiste de près de 130 kilomètres de nouvelles barrières à la frontière américano-mexicaine, la séparation des familles, et la mise en œuvre de la politique « Rester au Mexique », un dispositif obligeant les demandeurs d’asile à rester au Mexique pendant qu’ils attendaient leurs audiences devant les tribunaux américains de l’immigration. L’administration Biden a adopté une approche mixte, poursuivant mesures humanitaires et politiques restrictives : si elle a annulé certaines des mesures restrictives de son prédécesseur, elle a mis en œuvre des règles d’asile plus strictes et étendu les expulsions dans le cadre du Titre 42, une mesure initialement introduite pendant la pandémie pour expulser rapidement les migrants à la frontière.

La patrouille frontalière américaine a rapporté plus de 2,1 millions d’interceptions à la frontière avec le Mexique durant l’exercice 2024, contre 2,5 millions en 2023. Cette baisse a été attribuée à une nouvelle approche combinant la restriction de l’éligibilité à l’asile pour les personnes ayant franchi la frontière sans autorisation, et l’élargissement des voies de migration légale. Mais tout cela a changé dès le premier jour de la deuxième administration Trump : une série de décrets a proclamé une « urgence nationale » à la frontière sud, autorisant le déploiement militaire, annulant l’application mobile utilisée pour traiter les demandes, suspendant toutes les entrées en déclarant une « invasion », et dissolvant le groupe de travail sur le regroupement familial qui œuvrait encore à réunir les familles séparées par la première administration Trump.

Manifestation contre les raids visant les migrants à New York, États-Unis, le 13 février 2025. Photo par Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images.

Le jour de l’inauguration, les autorités chargées de l’immigration ont reçu l’ordre de détenir des personnes « dans toute la mesure permise par la loi ». Les raids des services d’immigration ont rapidement commencé, promettant le plus vaste programme d’expulsion de l’histoire des États-Unis. Cette nouvelle approche, associant immigration clandestine et criminalité tout en employant une rhétorique d’invasion qui rappelle la théorie complotiste du « grand remplacement », a suscité de vives inquiétudes quant au risque d’augmentation de la violence envers les migrants.

En Europe, la montée des politiques populistes de droite a conduit à privilégier le contrôle des frontières au détriment des droits humains. Un rassemblement de dirigeants européens d’extrême droite à Madrid en février 2025 a mis en lumière l’augmentation du sentiment anti-immigration. Représentant les Patriotes pour l’Europe, un groupe qui détient 86 sièges au Parlement européen, les dirigeants d’extrême droite, dont la Française Marine Le Pen, le Hongrois Viktor Orbán et l’Espagnol Santiago Abascal, se sont explicitement positionnés contre ce qu’ils appellent les « politiques d’immigration de la porte ouverte ». Selon eux, l’immigration déstabiliserait les nations et menacerait l’identité et la culture européennes. Cette coalition a recueilli plus de 19 millions de voix lors des élections européennes.

Bien que le nombre de personnes entrant dans l’UE ait diminué, la Commission européenne a fait face à la pression politique croissante en développant le Pacte européen sur les migrations, un cadre législatif intégral visant à faciliter les déportations et à permettre aux États membres de fermer leurs frontières pour des raisons sécuritaires. L’approche de l’UE s’oriente de plus en plus vers la dissuasion et l’externalisation du contrôle des frontières vers des États non européens, comme l’illustrent les accords controversés conclus avec les gouvernements autoritaires d’Égypte et de Tunisie. Ces arrangements, à travers lesquels l’UE offre un financement conséquent en contrepartie de mesures renforcées pour empêcher les migrants d’atteindre l’Europe, reflètent ceux conclus avec la Turquie en 2016, qui avaient résulté dans des violations de droits humains. Les conséquences sont des décès évitables aux frontières de l’UE et une érosion de la crédibilité de l’UE en tant que championne des droits humains et alliée de la société civile.

Des militants protestent contre l’accord Italie-Albanie pour la gestion des migrants, alors que des demandeurs d’asile arrivent sur un navire de la marine italienne à Shëngjin, en Albanie, le 16 octobre 2024. Photo par Florion Goga/Reuters via Gallo Images.

En 2024, certains États de l’UE se sont inspirés de la politique inaugurée par le Royaume-Uni, où le précédent gouvernement avait tenté de renvoyer les demandeurs d’asile au Rwanda pour y traiter leurs dossiers. Si le nouveau gouvernement britannique a abandonné ce projet, ses arguments portaient essentiellement sur les coûts et l’efficacité. La rhétorique hostile persiste sans faiblir.

Le gouvernement de droite italien a délégué la gestion des procédures d’asile et de rapatriement à l’Albanie, autorisant ainsi le transfert vers de nouveaux centres de détention albanais des migrants secourus par des navires italiens dans les eaux internationales. Ces centres, financés et administrés par l’Italie, visent principalement à décourager les traversées. Bien qu’initialement suspendue par une action judiciaire menée de la société civile, cette politique a finalement été rétablie. Néanmoins, les centres de détention sont actuellement vides à la suite d’une nouvelle décision de justice ordonnant le renvoi en Italie des personnes qui y étaient détenues. Malgré les difficultés rencontrées, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, consolide son influence au sein de l’UE. La Commission européenne soutient l’Italie dans une affaire portée devant la Cour européenne de justice, qui doit se prononcer sur la légalité de cette politique.

Un autre plan d’externalisation a été élaboré aux Pays-Bas, où le Parti pour la liberté a proposé d’envoyer les demandeurs d’asile déboutés en Ouganda en contrepartie d’une aide financière. Les groupes de défense des droits dénoncent cette renonciation aux obligations de protection de l’État, soulignant le bilan problématique de l’Ouganda en matière de droits humains ainsi que ses lois discriminatoires anti-LGBTQI+.

L’Allemagne a réintroduit des contrôles de passeport à l’ensemble de ses frontières, renforçant les contrôles dans l’espace Schengen. Les groupes de la société civile alertent sur le risque que ces dispositifs, présentés comme provisoires, ne deviennent permanents, ce qui pourrait encourager d’autres pays européens à adopter des mesures similaires. Ces changements de politique reflètent l’influence grandissante de l’extrême droite, qui a conduit plusieurs États allemands à promouvoir des approches de plus en plus strictes, incluant un durcissement des procédures d’expulsion, une réduction des prestations sociales, un encadrement plus sévère du regroupement familial, et des pouvoirs accrus en matière d’application des lois sur l’immigration.

Lors de nombreuses élections en 2024, les politiciens ont cyniquement exploité les préoccupations liées à l’immigration, attisant délibérément les tensions. La migration a constitué un véritable champ de bataille dans plusieurs campagnes électorales, avec des partis de droite et, de plus en plus, du centre adoptant des positions particulièrement dures.

Cette instrumentalisation repose souvent sur des informations trompeuses ou fausses, exagérant l’ampleur de l’immigration et associant les migrants à la criminalité et à d’autres problèmes sociaux. Une telle rhétorique contribue à leur déshumanisation et entretient un climat de peur et d’hostilité.

L’immigration a été un thème dominant dans la période précédant les élections britanniques de juillet. Le gouvernement conservateur sortant était confronté à des pressions constantes concernant le nombre de traversées irrégulières de la Manche. Le parti travailliste, qui a remporté le pouvoir, a adopté un ton plus agressif, tandis que le parti populiste de droite Reform UK a fait de la migration son cheval de bataille et figure désormais en tête de certains sondages. Le débat politique en matière d’immigration s’est nettement déplacé vers la droite.

Lors des élections au Parlement européen, les partis d’extrême droite portant des programmes explicitement anti-immigration ont enregistré des gains significatifs. Parmi ces succès figurent la victoire remarquable du Rassemblement national en France, le meilleur score jamais obtenu par l’AfD en Allemagne, et les 28 % des Frères d’Italie de Giorgia Meloni. À contre-courant de cette tendance, les partis d’extrême droite avec des positions anti-immigration ont obtenu des résultats décevants dans les pays nordiques, où ils avaient pourtant gagné du terrain quelques années auparavant. Ils ont été dépassés par des partis de gauche, en partie parce que leur participation au gouvernement dans certains pays avait conduit à une désillusion parmi une partie de leur électorat.

Des manifestants se rassemblent à Brighton, au Royaume-Uni, en solidarité avec les migrants et les réfugiés et en réponse aux rassemblements anti-immigration, le 8 août 2024. Photo par Toby Melville/Reuters via Gallo Images.

La représentation accrue des partis d’extrême droite au Parlement européen risque d’influencer considérablement la politique migratoire de l’UE. Ils prôneront sans doute un renforcement des contrôles aux frontières, une réduction des niveaux d’immigration et une plus grande valorisation de la souveraineté nationale.

L’immigration a incontestablement été l’une des questions les plus controversées et déterminantes de l’élection présidentielle américaine de 2024, la frontière entre les États-Unis et le Mexique ayant concentré l’attention des deux principaux partis. Ce débat s’est entremêlé avec d’autres enjeux majeurs de la campagne, notamment la sécurité publique, la politique économique et la sécurité nationale. La victoire de Trump suggère qu’il a remporté cette discussion. La société civile avait prévenu depuis le début que la politisation de la migration ne ferait qu’aggraver les souffrances et augmenter le nombre de décès parmi ceux qui tentent d’entrer aux États-Unis.

La politisation de la migration ne se limite pas aux pays du Nord. En Tunisie, une rhétorique populiste anti-migrants a été largement déployée à l’approche des élections. En République dominicaine, la migration haïtienne a également été un sujet clé de la campagne électorale présidentielle de mai, la plupart des candidats cherchant à se faire du capital politique en exploitant les préjugés racistes de la société dominicaine. Ce faisant, ils ont légitimé davantage la violation systématique des droits des migrants haïtiens et de leurs descendants nés en République dominicaine, dont beaucoup se voient refuser l’accès à la citoyenneté. En Inde, à l’approche de l’élection de l’assemblée législative de Delhi en février 2025, les deux principaux partis se sont livrés à un concours pour se positionner comme les plus hostiles aux migrants bangladais.

Dans un contexte d’hostilité politique croissante et de politiques de plus en plus restrictives, la société civile joue un rôle essentiel dans la protection des droits des migrants. Son action couvre un large éventail d’initiatives : opérations de recherche et de sauvetage en mer, assistance humanitaire, documentation des violations des droits, soutien à l’intégration dans les communautés d’accueil, plaidoyer en faveur de réforme des politiques, et efforts d’éducation et de sensibilisation pour lutter contre la xénophobie et la discrimination. Cependant, les militants et organisations qui viennent en aide aux migrants et aux réfugiés sont de plus en plus souvent confrontés à des représailles judiciaires.

La criminalisation de la solidarité est particulièrement marquée dans le sud de l’Europe. Les groupes humanitaires engagés dans des missions de recherche et de sauvetage en Méditerranée, où plus de 2 200 migrants se sont noyés en 2024, font face à une répression intense de la part des gouvernements, qui les accusent de compromettre les efforts de contrôle des frontières.

En 2023, l’Italie a interdit aux organisations de recherche et de sauvetage d’effectuer plus d’un sauvetage par voyage, imposant de lourdes amendes et des saisies de bateaux en cas de non-conformité. Les autorités italiennes envoient régulièrement les navires de sauvetage dans des ports éloignés, les forçant à parcourir de longues distances pour débarquer les survivants, et émettent des ordres de détention sur la base d’allégations douteuses d’infractions à la sécurité maritime. En août, par exemple, elles ont émis un ordre de détention de 60 jours à l’encontre du navire de Médecins sans frontières Geo Barents pour avoir prétendument mis des vies en danger, en se basant sur des informations communiquées par les garde-côtes libyens. En décembre, SOS Méditerranée a dû parcourir plus de 1 600 kilomètres pour mettre 162 survivants en sécurité après que les autorités eurent ignoré les demandes d’un port plus proche. Ces mesures ont eu l’effet recherché de réduire le nombre de navires de sauvetage actifs, ce qui a entraîné une hausse du nombre de décès en mer.

En décembre, le Conseil européen a élaboré un texte concernant les nouvelles règles de l’UE sur le trafic de migrants, qui doit encore être examiné par le Parlement européen. Ces règles ont fait l’objet de critiques car elles risquent d’accentuer la criminalisation des migrants et de ceux qui agissent par solidarité avec eux.

Les défis s’étendent au-delà des frontières européennes. Dans le contexte d’hostilité politisée qui prévaut en Tunisie, les personnes qui se mobilisent pour les droits des migrants d’Afrique subsaharienne sont de plus en plus criminalisées. Le président Saied les qualifie de « traîtres » et de « mercenaires » qui reçoivent des fonds étrangers pour faciliter l’installation de migrants. Ces accusations débouchent souvent sur des accusations pénales, des poursuites et des arrestations.

Malgré ces obstacles, la société civile maintient son engagement à protéger les droits humains des migrants et des réfugiés. Tout en reconnaissant les angoisses économiques et sociales exploitées par les populistes de droite, les activistes plaident pour des politiques sociales nationales respectueuses des droits humains et pour une coopération internationale s’attaquant aux causes profondes de la migration, plutôt que punissant les migrants. Ils insistent sur la nécessité d’abandonner les politiques fondées sur la peur au profit de solutions globales qui respectent la dignité humaine tout en s’attaquant aux facteurs complexes qui contraignent les gens à se déplacer.