TABLE DES MATIÈRES

- RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2025

- Panorama +

- Conflit : le droit du plus fort +

- Démocratie : régression et résilience +

- Économie : l’ère de la précarité et de l’inégalité +

- Climat et environnement : sur la mauvaise voie +

- Technologie : les risques humains face au pouvoir du numérique +

- Luttes de genre : réactions, résistance et persistance +

- Droits des migrants : humanité contre hostilité +

- Nations unies : la gouvernance mondiale en crise +

- Société civile : la lutte continue +

- Remerciements +

- Télécharger le rapport +

- Les fonds alloués pour transformer les engagements en matière de climat et d’environnement en mesures concrètes sont largement insuffisants.

- La société civile remporte des victoires dans le domaine du climat et de l’environnement grâce à des approches multiformes, notamment des litiges stratégiques qui créent des précédents juridiques en matière d’action climatique.

- Les militants environnementaux sont confrontés à des dangers croissants partout dans le monde, allant de la criminalisation des protestations pacifiques à la détention arbitraire et à la violence.

Tandis que les riches s’enrichissent et que les bénéfices des combustibles fossiles explosent, la planète brûle. Outre la manne pétrolière russe, cela fait déjà cinq décennies que le secteur pétrolier et gazier engrange, en moyenne, des bénéfices de 2,8 milliards de dollars par jour. Cependant, les entreprises réduisent actuellement leurs investissements dans les énergies renouvelables et prévoient encore plus d’extraction, tout en mobilisant leur puissance financière pour faire pression contre les mesures visant à limiter leurs activités.

En grande partie à cause du modèle économique reposant sur les combustibles fossiles, l’année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, et la première où les températures ont dépassé de 1,5 degré les niveaux préindustriels – la limite fixée par l’Accord de Paris de 2015 pour éviter les pires impacts du changement climatique. L’année a été marquée par des événements météorologiques extrêmes, allant des vagues de chaleur aux inondations. De l’inflation liée au changement climatique jusqu’aux migrations croissantes, les impacts se font ressentir au quotidien.

Mais les mesures prises restent largement insuffisantes. Les entreprises de combustibles fossiles poursuivent leur commerce destructeur, tandis que les gouvernements du Nord – historiquement les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre – édulcorent leurs engagements à mesure que les politiciens de droite, généralement opposés à l’action climatique, gagnent du terrain. Par conséquent, ils ne fournissent pas le financement nécessaire pour aider les pays du Sud à s’adapter. Les engagements internationaux tels que l’Accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique font preuve d’ambition sur le papier, mais les sommets réunissant divers États, tels que la conférence sur le climat COP29, n’aboutissent qu’à des résultats décevants. Les négociations sur de nouveaux accords internationaux, comme celui sur les plastiques, stagnent.

Face à cette inaction, la société civile multiplie ses efforts pour exiger des réponses à la hauteur de la crise climatique et environnementale. Grâce à une combinaison de tactiques, dont manifestations, plaidoyer et actions en justice, elle remporte des victoires importantes. Pourtant, elle est de plus en plus attaquée : dans de nombreux pays, les manifestants pacifiques sont criminalisés, et les défenseurs de l’environnement sont confrontés à la violence.

Pour les processus mondiaux censés protéger le climat et la biodiversité, l’année 2024 a été décevante. En décembre s’est tenu le sommet le plus récent sur le climat, la COP29, qui a été le premier à se concentrer sur les questions de financement. Pour des motifs de justice et d’efficacité, les pays du Sud demandent aux économies les plus puissantes, celles qui ont tiré profit des industries responsables du changement climatique, de contribuer au financement de la transition vers des modèles à faible émission de carbone et de l’adaptation aux impacts climatiques. Cela représenterait une alternative à la poursuite d’un développement alimenté par les combustibles fossiles. Alors qu’il faudrait environ 1 300 milliards de dollars américains par an pour répondre à ces défis, les États du Nord n’ont accepté de verser que 3 milliards de dollars. Cette insuffisance risque de compromettre les efforts de limitation du réchauffement planétaire et d’aggraver la vulnérabilité des pays les moins responsables du changement climatique.

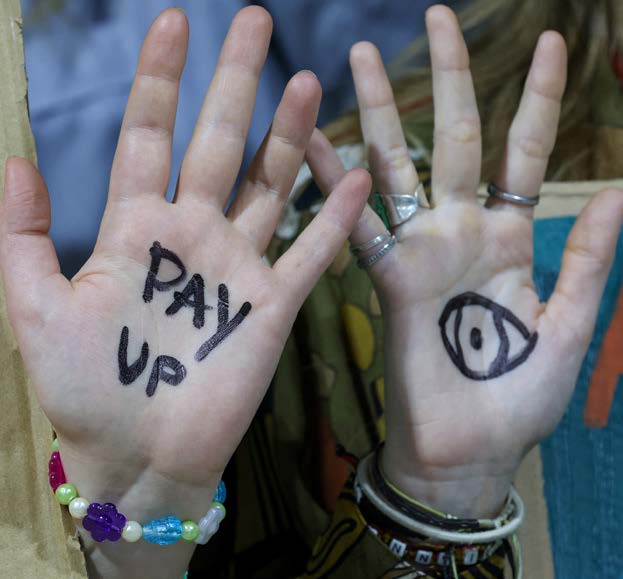

De jeunes militants protestent pendant le sommet sur le changement climatique COP29 à Baku, Azerbaïdjan, le 22 novembre 2024. Photo par Murad Sezer/Reuters via Gallo Images

Pour la deuxième année consécutive, le sommet s’est tenu dans un pétro-État, l’Azerbaïdjan, et pour la troisième année consécutive dans un pays où l’espace civique est fermé. Avant le sommet, le gouvernement, connu pour sa répression systématique de la société civile, a intensifié la répression. Abordant la réunion comme un exercice de relations publiques, il n’a pas exercé de leadership fort, laissant les intérêts des États les plus puissants dicter l’agenda. Cela a conduit à une offre de financement inadéquate et, sous l’influence de pétro-États répressifs comme l’Arabie saoudite, à l’absence de progrès en matière d’élimination progressive des combustibles fossiles. Avec les voix de la société civile réduites au silence et la présence d’au moins 1 773 lobbyistes du secteur fossile, l’échec du sommet était quasiment inévitable.

Parallèlement, un deuxième sommet mondial a échoué à répondre aux attentes de la société civile. La COP16 sur la Convention des Nations unies sur la diversité biologique, accueillie par la Colombie en octobre, s’est également concentrée sur le financement. Elle devait aboutir à un accord sur le financement du Cadre mondial pour la biodiversité, adopté en 2022, qui prévoit l’engagement historique de conserver 30 % des terres et des mers d’ici 2030. Pourtant, la réunion s’est soldée par une impasse : les pays du Nord ont refusé de créer un nouveau fonds pour réaliser l’engagement de 30 milliards de dollars, repoussant la décision à des réunions prévues cette année. Entre-temps, plus de la moitié des États n’ont pris aucune mesure pour atteindre les objectifs du Cadre.

La COP16 a néanmoins progressé sur d’autres fronts. Elle a abouti à un accord sur les données génétiques biologiques, largement issues des pays du Sud et de plus en plus exploitées par les entreprises. Selon cet accord, les entreprises devraient contribuer à un nouveau fonds lorsqu’elles utilisent ces données – mais ce mécanisme reste volontaire.

Une autre avancée majeure de la COP16 a été la création d’un organe chargé de représenter les peuples autochtones et les communautés locales dans les négociations – une innovation que d’autres processus internationaux devraient suivre. Ce nouvel organe pourrait aider à contrebalancer l’influence du lobby des entreprises, dont 1 261 représentants, notamment du secteur des combustibles fossiles, étaient présents à la COP16.

La société civile a également connu une grande frustration dans les négociations visant à élaborer un traité juridiquement contraignant contre la pollution plastique. Un cinquième cycle de négociations s’est tenu à Busan, en Corée du Sud, mais s’est achevé en décembre sans aboutir à un accord, alors qu’un traité finalisé était attendu.

Le principal clivage se situe entre les États favorables à un traité ambitieux et ceux – principalement des économies pétrolières et gazières – qui cherchent à en limiter la portée. Tandis que la société civile et les États qui cherchent un traité fort reconnaissent les effets dévastateurs de la pollution plastique et la nécessité de réduire la production de plastique, les partisans d’un traité faible se concentrent uniquement sur la gestion des déchets, malgré les limites bien connues du recyclage.

Les plastiques sont fabriqués à partir de produits chimiques dérivés de combustibles fossiles, et l’industrie pétrolière et gazière, tout en luttant fermement contre l’action climatique, se réfugie dans cette production. Une fois de plus, le secteur était bien représenté, avec un nombre record de 220 participants issus de l’industrie pétrochimique, dont plusieurs intégrés aux délégations nationales.

La société civile joue un rôle crucial de contrepoids. Elle a maintenu une présence active en mobilisant la recherche scientifique, les campagnes de sensibilisation, l’action directe et le plaidoyer stratégique en matière de politiques publiques. Grâce à ses efforts, un accord précipité et inefficace a été évité, et la pression en faveur d’un traité fort se poursuit.

Au-delà des sommets internationaux, la société civile continue de mener des actions sur tous les fronts. En avril, elle a remporté une victoire historique devant la Cour européenne des droits de l’homme, créant ainsi un précédent pour 46 États européens. KlimaSeniorinnen Schweiz a gagné son procès contre le gouvernement suisse, arguant que leurs droits à la vie familiale et à la vie privée étaient violés parce que les actions du gouvernement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre étaient insuffisantes.

La société civile engage également des actions en justice pour protéger la biodiversité et lutter contre la dégradation de l’environnement. En Italie, en avril, la société civile a gagné un procès concernant la pollution causée par la production intensive de noisettes, qui rendait l’eau non potable. Il s’agissait de la troisième d’une série d’actions judiciaires couronnées de succès.

Manifestation contre le projet d’Oléoduc de l’Afrique de l’Est à Kampala, en Ouganda, le 26 août 2024. Photo par Badru Katumba/AFP via Getty Images.

ClientEarth, l’organisation de tête dans les affaires récentes en Italie, mène également une action en justice contre une nouvelle usine de plastique en Belgique. Elle collabore avec 15 autres organisations pour tenter d’empêcher le géant de la chimie INEOS de construire l’usine à Anvers. Cette action a déjà conduit INEOS à revoir ses objectifs à la baisse.

Historiquement, la plupart des litiges liés au climat et à l’environnement se sont déroulés dans les pays du Nord. Cependant, cette stratégie est de plus en plus adoptée par la société civile des pays du Sud, où des actions en justice ont été intentées dans 55 pays. En août, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud a jugé que l’absence d’objectifs de réduction des émissions violait les droits constitutionnels des jeunes et a ordonné au gouvernement de modifier la loi. En avril, la Cour suprême de l’Inde a statué que les citoyens disposent d’un droit fondamental à ne pas subir les effets néfastes du changement climatique. Un autre jugement novateur a été rendu en Équateur en juillet, lorsqu’un tribunal a reconnu les droits de la rivière Machángara, s’appuyant sur la reconnaissance des droits de la nature dans la constitution, et a ordonné aux autorités de mettre en œuvre un plan de décontamination.

Le plaidoyer produit également des résultats significatifs. En octobre, les défenseurs du climat en RDC ont mené avec succès une campagne pour suspendre une vente aux enchères controversée de licences pétrolières et gazières qui menaçait deux réservoirs de carbone vitaux. Aujourd’hui, ils poursuivent leurs efforts pour obtenir l’annulation définitive des ventes aux enchères de cette sorte.

Par ailleurs, les militants s’attaquent aux institutions complices de l’écoblanchiment qui, par des accords de parrainage et des partenariats, accordent crédibilité et réputation à des entreprises nuisibles pour le climat et l’environnement. En juillet, le Science Museum du Royaume-Uni a accepté de mettre fin à son contrat de parrainage avec le géant pétrolier public norvégien Equinor, marquant l’aboutissement d’une campagne de huit ans. Grâce aux efforts de la société civile, la quasi-totalité des grandes institutions culturelles britanniques qui acceptaient le parrainage d’entreprises de combustibles fossiles ont cessé de le faire.

La manifestation demeure un levier essentiel pour maintenir la pression en faveur de l’action climatique. Cependant, dans de nombreux pays, ce qui était autrefois considéré comme une manifestation légitime devient de plus en plus criminalisé. Dans un contexte mondial de restriction de l’espace civique, les défenseurs du climat, de l’environnement, de la terre et des droits des peuples autochtones figurent parmi les groupes les plus réprimés.

Les militants environnementaux, fonciers et autochtones sont exposés à la violence, parfois mortelle. Selon Global Witness, 196 personnes ont été tuées en 2023 pour leur engagement en faveur des droits environnementaux, fonciers et autochtones. La Colombie a été le pays le plus dangereux, avec 79 assassinats, dont près de la moitié concernant des militants autochtones. Les États et les entreprises perçoivent fréquemment les communautés autochtones comme un obstacle à l’extraction et à l’exploitation. Les violences et assassinats sont souvent le fait de groupes criminels liés à des intérêts économiques. Sur plus de 2 000 défenseurs de environnementaux et fonciers tués depuis 2012, environ un tiers étaient autochtones. Outre la Colombie, le niveau de menace reste particulièrement élevé au Brésil, en Équateur, au Honduras, au Mexique, au Paraguay et au Pérou.

Funérailles du leader écologiste Juan López, abattu pour son activisme anti-mines, à Tocoa, au Honduras, le 16 septembre 2024. Photo par Orlando Sierra/AFP via Getty Images.

La violence des forces de sécurité, les arrestations et les détentions massives visant en particulier les manifestants deviennent également monnaie courante. Aux Pays-Bas, les autorités ont arrêté des milliers de personnes pour avoir bloqué des autoroutes lors de manifestations massives, exigeant que le gouvernement tienne sa promesse de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles. En France, la police a eu recours à la violence lors d’une manifestation contre la construction de routes en juin, utilisant notamment des grenades assourdissantes. Une autre manifestation a été interdite en août. En Australie, des militants s’opposant à la construction d’un immense terminal charbonnier et à un projet gazier ont été parmi les personnes arrêtées en 2024.

En Ouganda, les militants opposés à l’important projet pétrolier de l’oléoduc est-africain continuent de subir une forte répression étatique. En mai et juin, les autorités ont arbitrairement arrêté 11 militants impliqués dans la campagne. Ils ont fait l’objet d’intimidations et de pressions visant à les faire cesser leurs activités.

Les militants du groupe cambodgien Mother Nature ont payé un lourd tribut pour avoir défié les puissants intérêts économiques et politiques cherchant à exploiter l’environnement. En juillet, dix jeunes militants du groupe ont été condamnés à de longues peines de prison après avoir documenté la pollution des rivières.

Le gouvernement serbe, de plus en plus autoritaire, a procédé à réprimer les manifestations contre l’exploitation du lithium, un minerai employé dans les batteries des véhicules électriques mais dont l’extraction est très polluante. La société civile avait réussi à faire suspendre l’octroi de licences en 2022, mais cette décision a été annulée en 2024. Depuis, les manifestants qui s’opposent à la reprise de l’exploitation minière ont été vilipendés par le président et emprisonnés pour avoir bloqué des lignes de chemin de fer.

Certains États, comme le Royaume-Uni, ont récemment réécrit leurs lois sur les manifestations afin d’élargir l’éventail des infractions, alourdir les peines et renforcer les pouvoirs de la police. En juillet, cinq militants de Just Stop Oil ont été condamnés à des peines particulièrement sévères, allant jusqu’à cinq ans de prison, simplement pour avoir planifié un blocage de rues. Le Royaume-Uni arrête désormais les manifestants écologistes à un rythme trois fois supérieur à la moyenne mondiale.

Le gouvernement de droite italien introduit également de nouvelles restrictions. En janvier, le parlement a adopté une loi qualifiant d’« éco-vandales » les activistes qui s’attaquent à des monuments et sites culturels, dans le cadre d’actions de sensibilisation très médiatisées. Les personnes concernées sont désormais passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Une autre loi répressive est en préparation, prévoyant des peines allant jusqu’à deux ans pour les blocages de routes.

Même dans des conditions difficiles, le changement reste possible. Chaque fraction de degré d’augmentation de la température qui peut être évitée a un impact direct sur la vie de millions de personnes. L’année 2024 a été marquée par des avancées significatives. En septembre, par exemple, le Royaume-Uni a fermé sa dernière centrale électrique au charbon, alors que dix ans plus tôt, environ 30 % de son électricité provenait de cette source. Cela témoigne de l’efficacité des actions de plaidoyer menées de longue date par la société civile.

Dans l’UE, une avancée majeure a eu lieu en juillet avec l’adoption de la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité. Celle-ci vise à protéger les droits humains et l’environnement tout en réagissant au changement climatique, et elle impose aux grandes entreprises de s’aligner sur l’Accord de Paris. Les tribunaux européens disposeront désormais de nouveaux pouvoirs pour demander des comptes aux entreprises, avec la possibilité d’infliger des amendes en cas de violation. Dans certains cas, les groupes de la société civile pourront porter plainte contre les entreprises.

La société civile a joué un rôle clé dans la campagne en faveur de cette directive. En effet, elle a travaillé avec la présidence de l’UE et les États soutenant la mesure, et elle a dialogué avec les grandes entreprises pour les encourager à soutenir l’initiative face à l’opposition des partis de droite. Certains compromis ont été nécessaires pour parvenir à un accord, la version finale de la directive ne s’appliquant qu’à un nombre plus restreint d’entreprises. Aujourd’hui, avec le virage à droite et la perte de sièges des partis verts au Parlement européen, l’urgence pourrait s’essouffler. Il incombe à la société civile de maintenir la pression et de surveiller de près les entreprises pour s’assurer qu’elles respectent la directive.

Une autre avancée notable a eu lieu en mai, lorsque le Tribunal international du droit de la mer a rendu sa première décision sur le climat, établissant que les gaz à effet de serre absorbés par les océans constituent une forme de pollution marine. Cela signifie que les États sont tenus de contrôler et de réduire leurs émissions, ce qui crée un précédent important en établissant des obligations qui vont au-delà de l’Accord de Paris.

Cette décision pourrait servir de référence pour d’autres processus internationaux visant à renforcer la responsabilité des États. En décembre, la CIJ a commencé à examiner une affaire portée par un groupe d’États insulaires du Pacifique, qui demandent un avis consultatif sur les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique et d’assistance aux pays qui en subissent les conséquences les plus graves. Cette affaire trouve son origine dans la société civile : en 2019, des groupes d’étudiants de huit pays ont formé le réseau Étudiants des îles du Pacifique luttant contre le changement climatique pour inciter leurs dirigeants nationaux à porter la question devant la Cour. Aujourd’hui, plus de 100 États et organisations ont présenté leurs arguments. Une décision favorable pourrait créer une nouvelle norme puissante, sur laquelle la société civile pourrait s’appuyer pour demander des comptes aux États.

Des actions similaires sont en cours au niveau régional. En 2023, le Chili et la Colombie ont demandé à la Cour interaméricaine des droits de l’homme un avis consultatif sur leurs devoirs et obligations en matière de protection des droits humains face à la crise climatique. Des audiences publiques ont eu lieu en 2024, reflétant le grand intérêt suscité, avec plus de 220 contributions de groupes de la société civile. La Cour devrait rendre son avis en 2025.

La trajectoire reste incertaine, notamment avec les implications du retour de Trump. Le plus grand émetteur historique du monde et le plus grand extracteur actuel de combustibles fossiles a une nouvelle fois annoncé son retrait de l’Accord de Paris, démantelé les politiques en matière d’énergies renouvelables et facilité l’exploitation de combustibles fossiles. Face à cette situation, les autres nations industrialisées doivent assumer un rôle de leadership climatique. Aux États-Unis, les administrations infranationales sous contrôle plus progressiste devront mobiliser tous les moyens à leur disposition pour réduire les émissions.

Même dans ce contexte, des changements radicaux sont nécessaires en matière de financement. S’il est déjà difficile de conclure des accords internationaux sur le climat et l’environnement, il est encore plus difficile de les financer. L’année 2025 exige une ambition renouvelée. Les montants nécessaires peuvent sembler énormes, mais ils restent modestes à l’échelle mondiale. Les 1 300 milliards de dollars requis pour l’action climatique représentent moins de 1% du PIB mondial, bien moins que les dépenses militaires, et surtout bien moins que le coût de la réparation des dommages causés par un changement climatique non maîtrisé.

Pour obtenir des engagements plus ambitieux et assurer leur suivi, il faut une réforme des processus des sommets. Les États réellement engagés dans l’action climatique doivent en assurer l’accueil et la direction, la société civile doit pouvoir y participer pleinement, et les lobbyistes des combustibles fossiles doivent en être exclus. La société civile fera pression pour obtenir des améliorations lors de la COP30, qui se tiendra au Brésil en novembre prochain.

D’ici là, les États doivent présenter de nouveaux plans détaillant leurs contributions, déterminées nationalement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. Il s’agit probablement de la dernière chance de maintenir l’augmentation de la température en dessous du seuil critique de 1,5 degré. La société civile fait pression pour que ces plans fassent preuve de l’ambition nécessaire et que les financements soient mobilisés à la hauteur des enjeux.

Sans la pression de la société civile, aucun progrès ne sera possible. Les États et les entreprises doivent cesser d’attaquer les militants et les organisations de défense du climat et de l’environnement. Ils doivent permettre à la société civile de jouer pleinement son rôle primordial dans la réponse à la crise.