TABLE DES MATIÈRES

- RAPPORT SUR L’ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2025

- Panorama +

- Conflit : le droit du plus fort +

- Démocratie : régression et résilience +

- Économie : l’ère de la précarité et de l’inégalité +

- Climat et environnement : sur la mauvaise voie +

- Technologie : les risques humains face au pouvoir du numérique +

- Luttes de genre : réactions, résistance et persistance +

- Droits des migrants : humanité contre hostilité +

- Nations unies : la gouvernance mondiale en crise +

- Société civile : la lutte continue +

- Remerciements +

- Télécharger le rapport +

- Le droit international est régulièrement bafoué dans les conflits, où les civils sont délibérément pris pour cible et les crimes de guerre commis en toute impunité.

- Les femmes et les enfants subissent les conséquences les plus lourdes dans les zones de conflit. Les organisations dirigées par des femmes jouent un rôle crucial mais souvent sous-reconnu dans la réponse humanitaire et la consolidation de la paix.

- Malgré les restrictions croissantes, la société civile s’efforce de mettre fin aux transferts d’armes vers les auteurs de violations des droits humains, d’exiger des comptes aux responsables, et de former des coalitions pour la paix.

Les conflits marquent profondément le monde. Au moment de cette publication, un cessez-le-feu fragile, loin d’être pleinement respecté, tient à Gaza. En Ukraine, une cessation des hostilités pourrait se produire sous la pression de l’administration Trump, récompensant ainsi les ambitions impériales de la Russie au détriment de la souveraineté ukrainienne. Mais ailleurs, loin du radar international, des conflits continuent de faire rage, notamment en République démocratique du Congo (RDC) , en Éthiopie , au Myanmar et au Soudan . Leurs conséquences sont dévastatrices : mort et destruction à une échelle inimaginables, déplacements massifs de populations et traumatismes durables.

Dans tous ces conflits, les civils ne sont pas des victimes collatérales, mais des cibles délibérées. Des membres de la société civile, des travailleurs humanitaires et des journalistes sont assassinés en raison de leur travail d’assistance aux civils, de défense des droits et de documentation des abus. Les principes du droit international humanitaire , conçus et consolidés de longue date pour protéger la population et limiter les souffrances humaines, sont violés en toute impunité. Face à cela, les institutions de l’Organisation des Nations unies (ONU) et d’autres organismes internationaux apparaissent impuissantes. Le droit international est en train de céder la place à la loi du plus fort.

Nulle part ailleurs la dévastation n’a été aussi intense qu’à Gaza. À ce jour, au moins 48 291 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes, en grande majorité des civils – un bilan qui pourrait être sous-estimé. Au moins 1,9 million de personnes, soit 90 % de la population, ont été déplacées, et 92 % des habitations de Gaza ont été détruites ou gravement endommagées. Environ 170 journalistes et au moins 320 travailleurs humanitaires ont été tués, beaucoup ayant été délibérément pris pour cible. Le traumatisme se fera sentir pendant des générations. Les conséquences des décisions génocidaires prises par les dirigeants israéliens alimenteront sans aucun doute l’instabilité et contribueront à un climat d’impunité mondiale.

Le cessez-le-feu conclu en janvier 2025, négocié par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis, a offert un répit temporaire aux massacres, bien qu’accompagné de violations répétées, notamment le blocage de l’accès humanitaire par Israël. À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien ne garantit que les phases suivantes de l’accord – un cessez-le-feu permanent et la reconstruction – seront respectées.

L’accord finalement accepté par Israël diffère peu de celui que le Hamas avait approuvé en mai 2024 et présenté en juin dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies – résolution qu’Israël avait ignorée. Cela aurait pu être conclu bien plus tôt, avec beaucoup moins de victimes, mais le massacre a été un choix politique. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a délibérément imposé une punition collective à toute une population – un crime de guerre – pour les actions d’un groupe terroriste, sans aucune tentative sérieuse de limiter l’impact sur les civils. Déjà impopulaire avant les attentats du 7 octobre et en attente de procès pour corruption, M. Netanyahou avait également été confronté à des critiques sur l’échec de l’imposant appareil sécuritaire israélien. La guerre lui a permis de ressouder son gouvernement et de se maintenir au pouvoir.

L’administration Biden a soutenu l’Israël par la voie diplomatique et en fournissant des armes. Maintenant, le retour de Trump réduit encore la perspective d’une paix durable. M. Trump semble voir dans la reconstruction éventuelle de Gaza un projet immobilier, envisageant d’en faire un « second Dubaï » après un nettoyage ethnique de la population gazaouie restante par l’expulsion vers d’autres pays. Cette idée implique un extraordinaire double discours : elle reconnaît simultanément que la destruction de Gaza requiert une reconstruction complète, tout en rejetant la possibilité que l’étendue de cette dévastation puisse constituer la preuve de violations de droits humains.

La violence d’Israël s’est étendue à la Cisjordanie et aux bombardements meurtriers sur le Liban. En décembre, après l’éviction du dictateur syrien Bachar al-Assad , Israël a aussi profité pour envahir la partie du plateau du Golan qu’elle n’occupait pas encore. En février 2025, une nouvelle campagne de bombardements a été lancée contre la Syrie.

La violence d’Israël s’est accompagnée d’une répression continue à l’intérieur de ses frontières. Depuis le début de la phase actuelle du conflit, le gouvernement israélien a adopté au moins 19 règlements d’urgence restreignant des libertés fondamentales. Les autorités israéliennes ont systématiquement eu recours à la violence contre les manifestants et les journalistes couvrant les manifestations. Elles surveillent les citoyens palestiniens d’Israël et les soumettent à des arrestations arbitraires, y compris sous des accusations de terrorisme.

Sur ce point, Israël partage de nombreux traits avec la Russie, un État autoritaire qui a imposé une série de nouvelles restrictions pour étouffer la dissidence intérieure durant son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Cela s’est fait tout en propageant inlassablement un faux récit dépeignant la Russie comme une victime plutôt qu’un agresseur, au même temps que les civils ukrainiens étaient systématiquement ciblés par des frappes meurtrières sur des zones résidentielles, des hôpitaux et d’autres infrastructures non militaires.

Des visiteurs contemplent une peinture dépeignant les souffrances de la guerre lors d’une exposition d’artistes palestiniennes à Deir Al-Balah, dans la Bande de Gaza, le 10 décembre 2024. Photo par Saeed Jaras/Middle East Images/AFP via Getty Images.

Les restrictions imposées par Israël ont eu des répercussions mondiales. Dans au moins 12 pays européens, les autorités ont interdit les manifestations de solidarité avec la Palestine, et, dans de nombreux autres, les manifestations ont été accueillies par des campagnes de diffamation, de la violence et des arrestations. En 2024, environ 10 % des violations de l’espace civique recensées par le CIVICUS Monitor étaient liées à Israël, à la Palestine et aux manifestations de solidarité à travers le monde.

Aux États-Unis, des étudiants ont installé des camps de soutien sur de nombreux campus , notamment pour exiger le désinvestissement des entreprises ayant des liens avec Israël. De nombreuses institutions ont réagi en interdisant ces campements, en imposant des restrictions et en suspendant des étudiants. Certains ont même vu leurs offres d’emploi retirées après leur participation aux manifestations. Les forces de sécurité ont eu recours à la violence contre les manifestants, et les étudiants protestataires ont été régulièrement accusés d’antisémitisme.

Les artistes de tous horizons, eux aussi, jouent un rôle essentiel en documentant les souffrances et en racontant l’histoire de Gaza. Incroyablement, les artistes de Gaza continuent de créer au milieu de la dévastation, tandis que des créateurs du monde entier expriment leur solidarité. Or, cet engagement les expose à des réactions virulentes : certains sont exclus d’événements ou voient leurs contrats annulés ou leurs prix retirés, ce qui favorise l’autocensure. S’exprimer dans les médias contre le génocide devient de plus en plus difficile, et les plateformes de réseaux sociaux censurent les voix solidaires de la Palestine tout en laissant prospérer les discours de haine. Le droit de s’exprimer sur la Palestine est aujourd’hui un test clé du respect des libertés que trop de détenteurs de pouvoir échouent à défendre.

La plupart des personnes tuées par les forces israéliennes à Gaza étaient des femmes et des enfants , un constat révoltant qui illustre le prix dévastateur que les femmes et les filles paient dans les conflits partout dans le monde. Aujourd’hui, un nombre record d’entre elles – environ 612 millions – sont touchées par les conflits armés.

Au Soudan , les deux parties engagées dans la brutale guerre civile mènent une campagne de violence sexuelle systématique, incluant des agressions sexuelles, des enlèvements et des mariages forcés. Les mariages d’enfants, l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains sont en hausse.

Dans les situations de conflit, les femmes sont souvent les premières à souffrir de la faim et les filles sont privées d’éducation bien plus souvent que les garçons. Les femmes survivantes ont peu d’espoir que les systèmes judiciaires tiennent redevables ceux qui leur ont infligé une telle cruauté.

Une femme avec un ongle peint du drapeau soudanais tient une pancarte lors d’une manifestation en faveur d’un cessez-le-feu à Genève, en Suisse, le 14 août 2024. Photo par Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images.

Or, les femmes ne sont pas que des cibles dans les conflits : elles sont un élément essentiel, bien que sous-reconnu, de la solution. Au Soudan, les organisations locales de femmes bravent des conditions dangereuses pour fournir une aide vitale, gérer des refuges, opérer des cliniques dans les camps de réfugiés et offrir un soutien psychosocial aux personnes survivantes. Elles documentent et dénoncent les violations des droits humains et les atrocités, mènent des campagnes internationales de plaidoyer et demandent des comptes.

Alors que les organisations dirigées par des femmes devraient être en première ligne des efforts de paix, les voix des femmes restent largement exclues de ces processus. L’expérience montre que les accords de paix sont plus durables et mieux appliqués quand ils impliquent des femmes. Malgré cela, selon le rapport annuel des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, celles-ci ne représentent actuellement que 9,6 % des négociateurs dans les processus de paix.

Tout initiative sérieuse pour construire une paix durable doit inclure une participation substantielle des femmes tout au long du processus. En Syrie, le changement de gouvernement après une longue guerre civile présente une opportunité cruciale. La réussite du processus de paix se mesurera à l’aune des avancées en matière de droits des femmes.

L’époque actuelle risque de devenir celle de l’impunité : les auteurs de conflits échappent largement à leur obligation de rendre des comptes. Même lorsque des cessez-le-feu interviennent et que les hostilités prennent fin, il est peu probable que les responsables d’atrocités de masse soient traduits en justice.

Le droit international humanitaire et des droits humains, élaboré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, visait à empêcher la répétition d’atrocités comme celles commises par l’Allemagne nazie et ses alliés, et à garantir que, si elles se produisaient, les responsables seraient punis. Pourtant, le droit international et les institutions censées le faire respecter sont aujourd’hui mis à l’épreuve par des conflits où les agresseurs agissent en toute impunité, tandis que les États font des calculs hypocrites fondés sur des alliances politiques plutôt que sur des principes juridiques.

Le Conseil de sécurité s’est révélé aussi inefficace face à Israël que face à la Russie, en raison du droit de veto de ses cinq membres permanents. La Russie a bloqué toute action contre ses propres violations flagrantes du mandat du Conseil, tandis que les États-Unis, principal allié d’Israël, ont systématiquement empêché toute condamnation depuis le début des bombardements sur Gaza. Le Conseil de sécurité a émis quelques résolutions faibles, fortement diluées par les querelles diplomatiques, que le gouvernement israélien a aisément ignoré. En l’absence d’action du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale des Nations a adopté plusieurs résolutions, mais celles-ci sont dépourvues de mécanismes d’application.

La Cour internationale de justice (CIJ), principal organe judiciaire de l’ONU, a au moins réagi rapidement en janvier 2024 en rendant une ordonnance provisoire urgente dans l’affaire portée par l’Afrique du Sud, accusant Israël de violations de la Convention sur le génocide. Les juges ont estimé qu’il existait un risque plausible de génocide et ont ordonné à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir » pour s’assurer que ses forces respectent la Convention, facilitent l’acheminement de l’aide humanitaire et mettent fin aux incitations publiques au génocide. Israël a pourtant ignoré ces injonctions, tout comme celles émise par la Cour en mars et en mai.

En juillet, la CIJ a également a rendu un avis consultatif dans une affaire distincte concluant que les colonies illégales israéliennes violaient le droit international à plusieurs égards. Mais M. Netanyahou, loin de s’y conformer, a réagi avec hostilité contre cette décision. Le Conseil de sécurité n’a pas donné suite au non-respect par Israël des ordonnances de la CIJ.

Cette politique de deux poids, deux mesures est flagrante. Plusieurs États du Nord qui avaient soutenu la procédure engagée par la Gambie contre le Myanmar pour violation de la Convention sur le génocide ont critiqué l’Afrique du Sud pour avoir intenté une action similaire contre Israël.

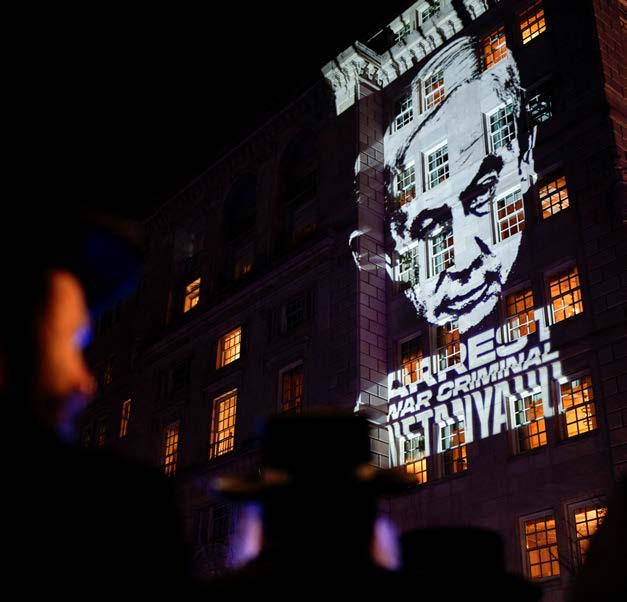

Il y a ensuite la Cour pénale internationale (CPI), chargée de poursuivre les individus responsables de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes d’agression, et qui fonctionne comme un tribunal mondial de dernier recours en l’absence de justice nationale. En novembre, elle a délivré des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou, l’ancien ministre israélien de la défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas, aujourd’hui décédés. La CPI a établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que Gallant et Netanyahu étaient responsables du « crime de guerre consistant à utiliser la famine comme méthode de guerre » et des «meurtres, persécutions et autres actes inhumains » constitutifs de crimes contre l’humanité.

Tout État reconnaissant la compétence de la CPI par la ratification du Statut de Rome est tenu d’arrêter M. Netanyahu s’il entre sur son territoire. Pourtant, plusieurs États du Nord ont déclaré qu’ils ne le feraient pas, ou ont pris leurs distances avec la décision de la Cour. Friedrich Merz, probable futur chancelier allemand, a même assuré à M. Netanyahu qu’il pourrait se rendre en Allemagne sans risque d’arrestation. La situation était bien différente en 2023, lorsque la CPI a émis des mandats d’arrêt contre Vladimir Poutine et un de ses associés : presque tous les États du Nord s’étaient alors alignés pour affirmer leur soutien et exiger justice.

Entre-temps, l’État israélien a mené une longue campagne de diffamation pour tenter de saper la CPI, recourant au piratage informatique, à la surveillance, à la diffamation et aux menaces. En réaction aux mandats d’arrêts émis contre lui, M. Netanyahu a comparé le Procureur de la CPI, Karim Khan, à un juge de l’ère nazie. L’une des premières mesures prises par la seconde présidence de Trump a été d’imposer des sanctions au personnel de la CPI, comme elle l’avait fait lors de son premier mandat.

La CPI a clairement montré que le fait d’être un allié clé d’une puissance mondiale du Nord ne garantit pas nécessairement l’impunité, et la réaction a été illustrative. L’idée d’un ordre international fondé sur des règles ne peut pas survivre si les États appliquent les règles à la carte, en fonction de leurs intérêts et alliances.

Une image du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et un appel à son arrestation sont projetés sur un bâtiment près de la Maison Blanche lors de sa rencontre avec Donald Trump à Washington DC, États-Unis, le 4 février 2025. Photo par Kent Nishimura/Reuters via Gallo Images.

De nombreux États du Nord n’ont pas hésité à croire les calomnies du gouvernement israélien contre l’UNRWA, l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qu’Israël cherche à démanteler. Sur la base d’affirmations qui se sont révélées largement infondées, plusieurs pays ont annulé ou suspendu des financements, causant ainsi de graves préjudices aux populations.

Ce schéma de dysfonctionnement international et d’intérêts nationaux non dissimulés se répète dans d’autres conflits. Plus de quatre ans se sont déjà écoulées depuis le coup d’État militaire de 2021 au Myanmar : les forces opposées à la junte contrôlent désormais une grande partie du territoire, tandis que l’armée réprime brutalement toute résistance. Cependant, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le principal organisme régional, reste à l’écart , ses États membres autoritaires feignant de croire que le plan présenté après le coup d’État conserve une quelconque crédibilité. Ils continuent d’ignorer les solutions avancées par la société civile, permettant ainsi que le massacre se poursuive.

Ailleurs, les intérêts et alliances étatiques entravent les avancées. Le Rwanda, sous un régime autoritaire, soutient les forces rebelles qui ont pris le contrôle de la ville de Goma en République Démocratique du Congo (RDC) en janvier 2025. Pourtant, de nombreux États du Nord privilégient leurs relations diplomatiques plutôt que d’exiger des comptes. Le conflit se poursuit également dans certaines parties de l’Éthiopie, où le gouvernement a exploité ses alliances pour limiter la surveillance internationale, tandis que l’Union africaine et les Nations unies restent largement silencieuses. Quant à la guerre civile au Soudan, elle perdure en grande partie à cause du soutien massif des Émirats arabes unis (EAU) aux milices cherchant à remplacer le gouvernement.

La société civile continue d’exiger que tous les acteurs respectent le droit international, que les institutions internationales assument pleinement leur rôle, et que les États transcendent leurs intérêts nationaux étroits. Un pas potentiellement prometteur dans cette direction se présente sous la forme d’une proposition de traité sur la répression et la prévention des crimes contre l’humanité. En décembre 2024, l’ONU a adopté une résolution visant à finaliser un projet d’accord d’ici 2029. Ce traité obligerait les États à coopérer internationalement pour protéger les victimes et les témoins et pour poursuivre ou extrader les suspects. Néanmoins, l’initiative se heurte à de puissants opposants, notamment la Russie, qui a obtenu des concessions sur le vocabulaire employé et les dates établies dans la résolution avant son adoption.

La société civile a joué un rôle crucial en plaidant pour ce traité, en exhortant les gouvernements à le soutenir et en contribuant à la rédaction d’articles pour considération. Certes, le droit international est un projet imparfait et toujours incomplet, mais la seule alternative est un monde livré à l’anarchie, où les plus puissants imposent leur volonté sans aucune contrainte. Les États qui soutiennent le traité sur les crimes contre l’humanité doivent collaborer avec la société civile pour contrer les tentatives de le retarder et de l’affaiblir.

La société civile cherche également à faire respecter le droit international en plaidant pour la fin des transferts d’armes vers Israël. Le traité sur le commerce des armes, entré en vigueur en 2014, vise précisément à empêcher les transferts susceptibles d’entraîner de graves violations du droit international humanitaire et des droits humains. Les experts des Nations unies en matière de droits humains ont appelé à l’arrêt immédiat de toutes les exportations d’armes vers Israël, estimant qu’elles sont probablement utilisées pour commettre de telles violations. Certains États, dont la Belgique, le Canada, le Japon et l’Espagne, ont suspendu leurs livraisons. Beaucoup d’autres continuent toutefois d’approvisionner Israël.

Dans plusieurs pays européens, la société civile a engagé des actions en justice pour tenter d’interrompre ces livraisons d’armes, notamment en Allemagne (deuxième fournisseur d’armes Israël après les États-Unis), ainsi qu’au Danemark, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L’un des enjeux majeurs concerne la fourniture de pièces destinées aux avions de chasse F-35, qui constituent une arme centrale dans les opérations meurtrières d’Israël contre les civils.

En février 2024, un tribunal néerlandais a ordonné au gouvernement des Pays-Bas de cesser immédiatement le transfert de ces pièces, invoquant des risques manifestes de violation du droit humanitaire international. Le tribunal a également rejeté l’argument du gouvernement selon lequel les preuves fournies par la société civile ne méritaient pas d’être prises en compte. Le gouvernement, cependant, a fait appel devant la Cour suprême pour tenter de l’annuler.

Des exilés soudanais dénoncent l’escalade de la violence et le rôle des Émirats arabes unis en tant que fournisseur d’armes et de munitions lors d’une manifestation à Londres, au Royaume-Uni, le 21 janvier 2024. Photo par Mark Kerrison/In Pictures via Getty Images.

Au Danemark, l’affaire est toujours en cours, mais le soutien du public a été remarquable. L’appel au crowdfunding pour cette action a reçu une réponse très rapide. Au Royaume-Uni, après une vaste campagne de sensibilisation menée par la société civile , le gouvernement a annoncé en septembre une suspension partielle de ses ventes d’armes à Israël. Toutefois, cette mesure ne concernait qu’une trentaine de licences sur 350 et excluait les composants destinés aux pays qui assemblent les F-35, alors que 15 % des pièces proviennent du Royaume-Uni. La législation britannique est pourtant claire en ce qui concerne le respect du traité sur le commerce des armes, et la société civile continue d’intenter des actions en justice.

Plus largement, la société civile s’efforce de concentrer la pression publique sur le commerce des armes et ses implications meurtrières. Les dépenses militaires mondiales sont en hausse pour la neuvième année consécutive, atteignant 2 300 milliards de dollars américains par an. La valeur totale des importations et exportations d’armes entre États est estimée à au moins 138 milliards de dollars américains . Les États-Unis demeurent le premier exportateur d’armes, suivis par la France, la Russie, la Chine et l’Allemagne – ces cinq pays représentant à eux seuls les trois quarts des exportations mondiales d’armes.

Et cette tendance ne semble que s’accentuer. L’administration Trump fait pression sur les membres de l’OTAN pour qu’ils augmentent leur budget militaire, tandis que la crainte d’un désengagement américain pousse les États européens à renforcer leurs capacités de défense. En février 2025, le gouvernement britannique a annoncé une hausse de ses dépenses militaires, financée par une réduction de l’aide internationale – une décision qui illustre la priorité accordée aux armes au détriment du soutien aux populations les plus vulnérables.

Dans de nombreux conflits, notamment à Gaza, au Myanmar et au Soudan, il est clair que des États fournissent des armes qui sont utilisées en violation du droit international. La Chine, l’Inde et la Russie, par exemple, approvisionnent la junte meurtrière du Myanmar, tandis que les Émirats arabes unis fournissent des armes aux forces rebelles responsables de la mort de civils au Soudan. L’un des principaux problèmes est que, bien que 116 États aient ratifié le traité sur le commerce des armes, celui-ci est encore loin d’avoir une portée mondiale. La Russie et les États-Unis comptent parmi les principaux récalcitrants. La société civile, qui a joué un rôle clé dans la promotion du traité, continue de se mobiliser pour renforcer les normes mondiales et soumettre les transferts d’armes à une surveillance plus minutieuse en matière de droits humains.

Avec l’évolution rapide des technologies, celles-ci sont de plus en plus utilisées pour faciliter les meurtres, bien plus vite que les réglementations ne parviennent à encadrer leur usage. L’utilisation de l’IA et des armes autonomes est particulièrement préoccupante. L’IA est désormais intégrée dans de nombreux systèmes militaires, y compris ceux qui déterminent qui vit et qui meurt, réduisant ainsi l’intervention de la conscience morale. Les données erronées ou biaisées peuvent avoir des conséquences catastrophiques en matière de pertes humaines.

Israël utilise l’IA pour générer des listes de cibles d’assassinat, entraînant ainsi la mort de civils. L’armée israélienne a été accusée d’élargir sa définition des cibles légitimes en violation du droit international, augmentant ainsi le nombre de cibles à la mesure de ses capacités d’assassinat. Les soldats n’ont que quelques secondes pour approuver ou rejeter une recommandation d’assassinat générée par une machine. Cette évolution prolonge la logique de la guerre menée à distance par drones, éloignant toujours plus les auteurs des assassinats de la scène. Ces développements, qui incluent l’utilisation potentielle de robots tueurs, doivent de toute urgence faire l’objet d’une réglementation internationale efficace.

Les premiers jours de l’administration Trump ont déclenché une vague de perturbations mondiales. Des pourparlers sur l’Ukraine se sont tenus entre la Russie et les États-Unis, excluant l’Ukraine elle-même. Cela a été suivi par une intimidation très publique et télévisée de Volodymyr Zelenskyy par Trump et son vice-président J D Vance. Il n’y a plus aucune tentative de dissimuler l’intérêt transactionnel derrière la politique étrangère américaine : toute implication future des États-Unis en Ukraine semble désormais conditionnée à un accès privilégié aux minerais du pays. Les États-Unis ont également fait quelque chose d’inimaginable jusqu’à récemment, votant aux côtés du Bélarus, de la Corée du Nord et de la Russie contre une résolution de l’assemblée générale des Nations unies qui condamnait l’invasion de la Russie. Dans le même temps, une rhétorique inlassable s’est installée autour de l’idée d’une assimilation du Canada et du Groenland par les États-Unis, d’une prise de contrôle du canal de Panama et de la « possession » de Gaza.

Dans un monde où la loi du plus fort prévaut, peu de scénarios peuvent être exclus, y compris une alliance entre la Russie et les États-Unis ou bien un découpage du globe en sphères d’influence dominées par la Chine, la Russie et les États-Unis, avec un risque permanent sous-jacent de conflits pour asseoir une suprématie régionale. La Russie pourrait tirer de sa guerre en Ukraine la conclusion qu’elle peut intervenir militairement ailleurs à ses frontières, tandis que la Chine pourrait voir dans cette dynamique un signal pour accélérer ses plans d’invasion de Taïwan. Une telle escalade déstabiliserait l’Asie et exacerberait les tensions sécuritaires pour l’ensemble des pays voisins de la Chine.

Mais les réalignements mondiaux peuvent aussi entraîner des changements soudains qui créent des opportunités de percées locales. En Syrie, l’évolution des dynamiques et des priorités de l’Iran, d’Israël, du Liban, de la Russie et de la Turquie – notamment en raison des conflits dans lesquels ces États sont engagés – a contribué à créer des conditions propices au changement. Au-delà de l’exigence du respect des règles internationales, de la réglementation du commerce des armes et de la redevabilité des responsables, la société civile mondiale et les institutions internationales doivent être prêtes à réagir rapidement lorsque des opportunités se présentent.

En Syrie, comme dans de nombreux contextes de conflit, la société civile a joué un rôle clé en apportant un soutien vital sur le terrain, en documentant les violations des droits humains et en plaidant en faveur de l’aide internationale. Elle l’a fait souvent au péril de sa propre sécurité. Aujourd’hui, il est impératif de renforcer et de soutenir la société civile syrienne afin qu’elle puisse jouer un rôle central dans la construction d’une paix inclusive, juste et démocratique, fondée sur le respect des droits humains. En Syrie, comme dans bien d’autres zones de conflit à travers le monde, une paix durable ne peut être envisagée sans l’implication active de la société civile.